L’engouement suscité depuis quelques années par les provenances des livres conservés dans des bibliothèques publiques françaises – puisqu’il sera question de cette typologie de documents et d’établissements dans cet article – et la multiplication des cas d’études a de quoi surprendre l’amateur ou le professionnel du livre. N’est-ce pas le genre de recherches qu’entreprenait déjà en 1930 Seymour de Ricci, lui-même bibliophile, avec son ouvrage sur les collectionneurs anglais et leurs marques de possession ? Ou bien le terme cacherait-il une polysémie : y aurait-il provenance et provenance au sujet du livre ?

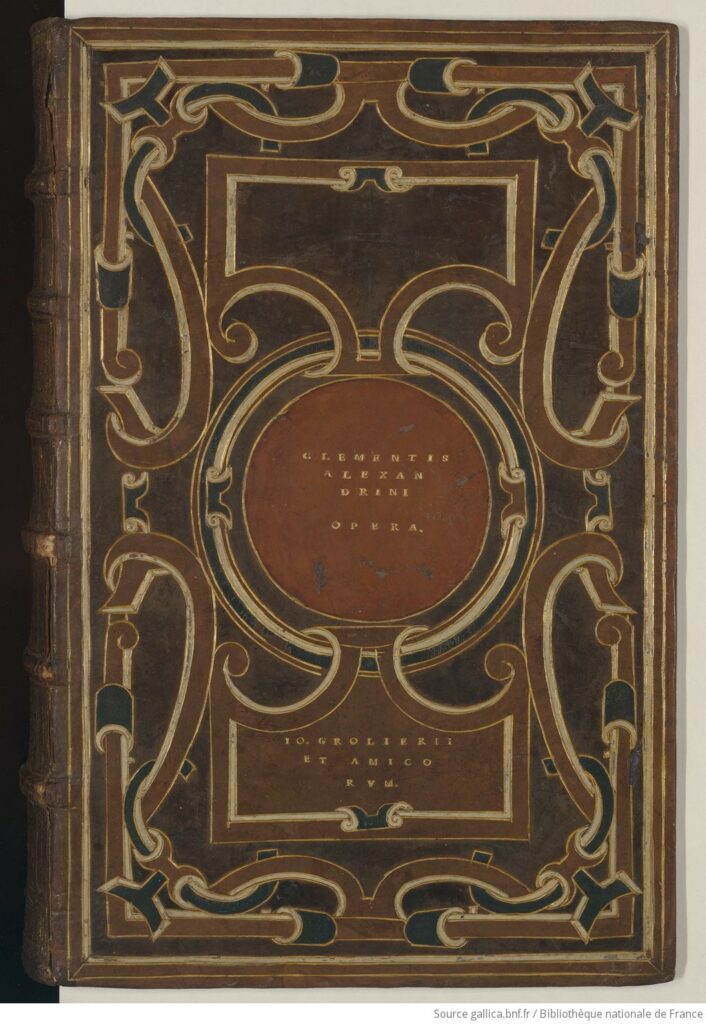

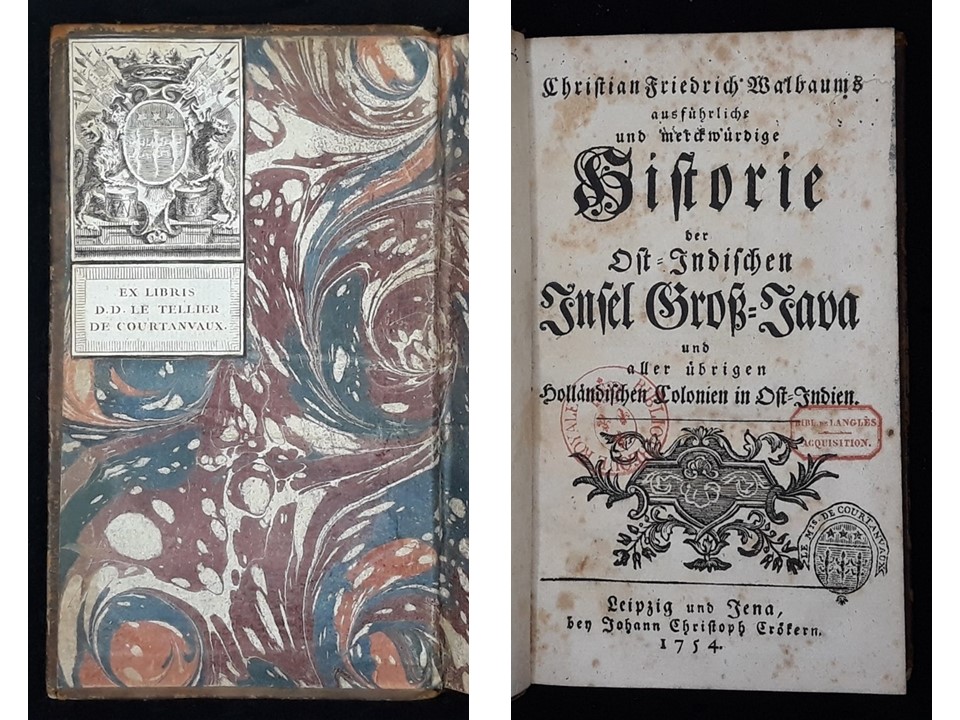

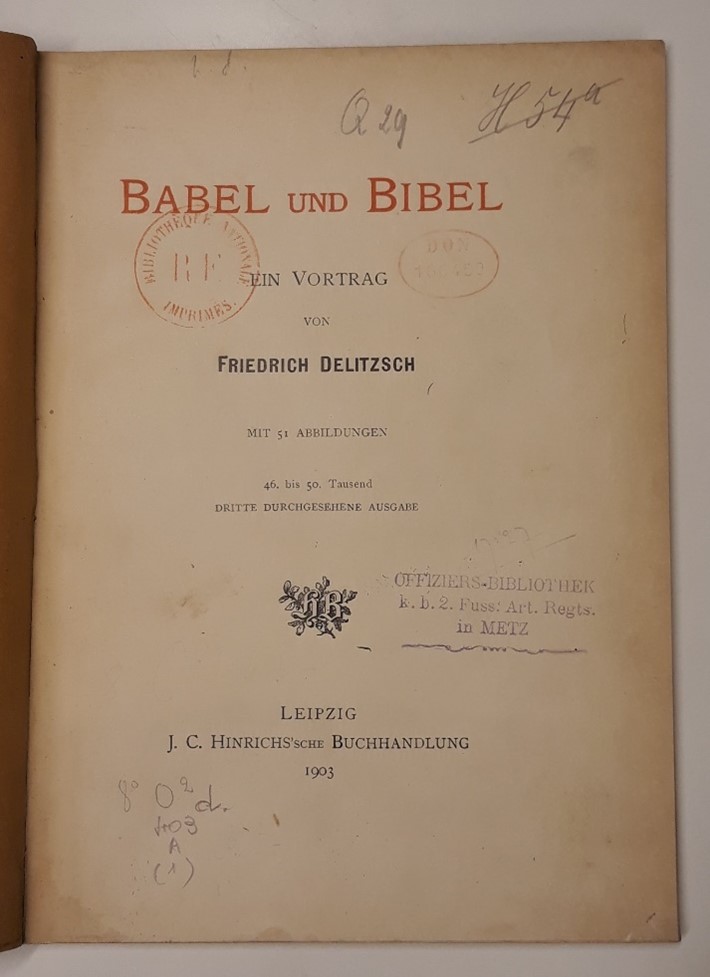

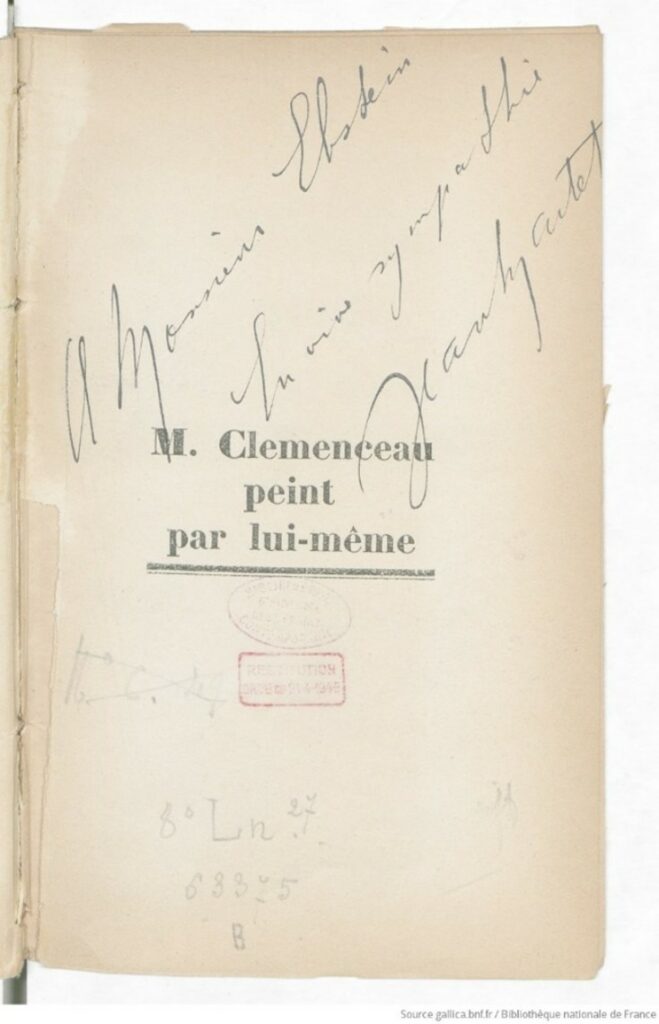

Selon le Dictionnaire encyclopédique du livre, la « marque de provenance », qui se rencontre dans les domaines de la bibliographie et de la bibliophilie, correspond à tout « signe ou trace que porte un livre et qui permet d’en identifier l’un des anciens possesseurs ou le possesseur actuel (que celui-ci ait ou non recherché à une telle identification) » (Fouché et Mellot 2011, p. 410), sachant que « ces possesseurs [peuvent] être des personnes physiques ou morales » (Fouché et Mellot 2011, p. 411). Ces marques prennent des formes très variées : ex-libris, reliures armoriées, estampilles, mentions manuscrites, etc. Toutes se réfèrent à la possession, qui est de fait, et est à distinguer de la propriété, qui est de droit. Ces deux notions peuvent coïncider, mais ce n’est pas toujours le cas.

Les différentes marques de provenance sont des éléments qui apportent des particularités à des exemplaires déterminés. Ces données sont d’autant plus significatives dans le cas des livres imprimés qui peuvent être produits à l’identique en grande quantité. Étudier la provenance, qui passe par ces marques, revient à s’intéresser aux anciens possesseurs et à essayer d’établir éventuellement une chronologie dans la possession lorsque plusieurs d’entre eux sont identifiables. Aux marques évoquées dans la définition s’ajoutent d’autres éléments de la description matérielle d’un ouvrage qui ne sont pas directement liés à une possession. Ceux-ci relèvent parfois plutôt de l’origine et du contexte de production, mais en décrivant des caractéristiques physiques propres à un exemplaire, ils peuvent permettre de le rattacher à un possesseur. C’est le cas des reliures, encore une fois, des papiers et de leurs filigranes, des relevés de signatures, des ornements typographiques, etc. Il faut enfin ajouter les sources extérieures aux documents qui peuvent indiquer une possession : archives, inventaires, catalogues… viennent éclairer la vie des ouvrages et en particulier documenter leur transmission.

L’intérêt pour les provenances des livres n’est pas une nouveauté. S’appuyant sur les mentions des catalogues de vente, le Dictionnaire fait remonter cet intérêt au début du XIXe siècle. La provenance a alors une valeur pécuniaire et symbolique liée à la marchandisation des livres dans les milieux de la librairie et de la bibliophilie. C’est un processus comparable à ce qui est déjà en place dans le marché de l’art au XVIIIe siècle et que Marie Cornu et Antoinette Maget Dominicé décrivent comme la monétarisation de la provenance : « en établissant un lien avec des collections connues, en développant la communication autour des propriétaires précédents, autour de l’identité de collections antérieures, les marchands monétarisent la provenance du bien culturel : celle-ci devient source de plus-value » (Cornu et Maget Dominicé 2002, p. 107-108). Plus tard, les provenances gagnent une valeur scientifique et sont progressivement mobilisées par les différentes écoles de la bibliographie matérielle et de l’histoire du livre pour étudier l’objet en plus du texte (Tanselle 2009 ; Varry 2014). La notion de provenance n’est pas présente dans les premiers travaux fondateurs de la bibliography anglo-saxonne, tout comme elle n’apparaît pas réellement dans l’histoire du livre « à la française » ; les ouvrages clefs des grands noms de ces champs disciplinaires demeurent silencieux sur ce point. C’est surtout dans le dernier tiers du XXe siècle qu’apparaissent les premières recommandations utiles à la prise en compte de cet aspect et que se développent des études de cas. Par exemple, dans son livre publié en 1989, Roy Stokes propose une courte définition et quelques explications quant à l’intérêt de s’attarder sur les provenances. L’ouvrage de David Pearson, Provenance research in book history, publié en 1994, demeure encore aujourd’hui le manuel de référence pour aborder, comme son titre l’indique, la question de la provenance (« the previous ownership ») dans les études sur le livre (Varry 2014). L’auteur fournit nombre d’indications et de pistes pour appréhender les différentes marques de possession qui se rencontrent dans un document. Toutes les recommandations formulées dans ces ouvrages d’approche bibliographique ont vocation à établir un texte, dater un livre, identifier un imprimeur, etc., et l’analyse d’une provenance relevée peut éclairer le cheminement dudit texte ou document.

Dans la continuité des bibliographes et historiens du livre, les bibliothèques se sont également emparées du sujet des provenances. Comme l’a souligné Claire Josserand (2016), cet intérêt témoigne d’une volonté de meilleure connaissance des fonds, mais revêt surtout un enjeu de gestion et de sûreté. Différents établissements se sont attachés à répertorier et décrire les mentions de provenance issues de leurs collections. Parmi les premières initiatives, il y a eu celle de la Bibliothèque municipale de Lyon, Numelyo, mise en ligne en 2002. Plus récemment, la base de données Bibale portée par l’Institut de recherche et d’histoire des textes a été choisie pour accueillir le projet de la Fédération des données de provenance des bibliothèques françaises (Wijsman 2024). Claire Josserand a cependant mis en avant que ces données sur les provenances en bibliothèques concernaient dans la très grande majorité des cas les fonds anciens, rares et précieux, et que les fonds courants et récents demeuraient largement ignorés, appelant à une meilleure prise en compte de ces derniers.

Voilà donc plusieurs décennies que les spécialistes du livre consignent et étudient toutes sortes de marques et inscriptions présentes dans les ouvrages afin de rattacher des objets à des possesseurs, d’analyser des pratiques, ou, plus prosaïquement, de réaliser de meilleurs bénéfices financiers. Mais ce qui était jusqu’à peu un travail de niche tend aujourd’hui à se répandre plus largement, comme en témoigne le numéro 30 de La Revue de la Bnu (2024) entièrement consacré aux provenances. Dès lors, comment expliquer le récent regain d’intérêt percevable dans la production scientifique et les projets des bibliothèques publiques ? Pour le comprendre, il faut faire un pas de côté et s’intéresser à la recherche de provenance dans le milieu muséal.

Si, de la même manière, les travaux sur les provenances n’étaient pas une nouveauté en musées, ils ont néanmoins connu une nouvelle dynamique à partir des années 1990 à la faveur de différents évènements : une nouvelle prise de conscience en France de l’ampleur des spoliations commises pendant la Seconde Guerre mondiale par les autorités du Troisième Reich et du régime de Vichy ; des actions en revendication de la part de victimes ou de leurs ayant droits ; des mesures prises par l’État français en faveur de réparations ; de nouvelles demandes de restitution formulées par des États étrangers. Plusieurs affaires judiciaires ont obligé les institutions muséales à se pencher sur l’histoire de leurs collections via les provenances, avec un prisme juridique, même dans des cas d’acquisitions de bonne foi. Elles sont venues questionner des principes considérés comme fondamentaux, à l’image de celui de l’inaliénabilité des collections relevant de la domanialité publique. Dans le sillage des musées, les autres types d’institutions culturelles ont aussi réfléchi à ces thématiques pour leurs propres collections et les recherches se sont développées. Pour les archives, citons par exemple les travaux de Patricia K. Grimsted, de Sophie Cœuré, ou les actes du colloque Saisies, spoliations et restitutions. Archives et bibliothèques au XXe siècle (dir. Sumpf et Laniol 2012). Pour les bibliothèques, les travaux de Martine Poulain ont remis en lumière les spoliations de livres et de bibliothèques pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont progressivement contribué à amorcer des études similaires aboutissant parfois à des restitutions (Poulain 2019). Les bibliothèques n’ont pas échappé à quelques affaires, qui les ont parfois secouées, où la provenance était interrogée : le cas des manuscrits coréens de la Bibliothèque nationale de France est l’illustration du mélange d’enjeux diplomatiques, commerciaux et culturels traité dans le temps politique et qui, comme l’a analysé Douglas Cox (2011), reste sans réponse juridique satisfaisante pour chacune des parties. Dans tous ces cas, l’étude de la provenance est un élément clef pour documenter l’historique de l’objet et le caractère licite ou non de l’acquisition afin de tenter d’apporter une réponse à une revendication par un tiers.

Alors, sans qu’il y ait polysémie, il y a bien actuellement une ambiguïté sur l’usage du terme provenance dans les recherches sur le livre. Elle peut être qualifiée de la sorte : étudier les provenances, c’est s’inscrire dans une approche de bibliographie matérielle qui s’intéresse à l’objet livre dans toutes ses dimensions pour mieux l’analyser ; faire de la recherche de provenance, c’est tracer l’historique de possession en questionnant la licéité des acquisitions. D’une certaine manière, il y a encore pour l’instant un vocabulaire hésitant. Le mot est de plus en plus présent en bibliothèques, mais la réalité qu’il revêt est double et parfois cloisonnée. Les travaux sur les provenances des collections se multiplient mais avec des finalités et des démarches différentes.

Pour les bibliothèques et leurs personnels, l’enjeu actuel se situe dans la convergence de ces deux approches :

- relever et étudier les mentions de provenance internes et externes aux livres, dans une démarche proactive pour les acquisitions futures – les diligences requises – tout comme pour le rétrospectif, pour continuer de documenter les ouvrages et l’historique des collections des institutions publiques ;

- s’interroger, dans la mesure du possible et en évitant la probatio diabolica, sur le caractère licite des changements de possession, et accepter qu’il y ait la possibilité d’entrées illicites pour lesquelles une nouvelle réponse de gestion et de propriété serait à apporter.

Répertorier les marques trouvées dans les ouvrages n’est désormais qu’une première étape de documentation qui doit se poursuivre par l’intégration d’une dimension juridique. Il n’est plus suffisant de conclure tel livre a eu tel(s) possesseur(s). Dans un certain nombre de cas, il faut ensuite exprimer une seconde interrogation : comment tel possesseur a acquis tel livre et d’où celui-ci provenait-il ? Et pour cela, se référer au droit national et international en vigueur au moment des faits.

Quels sont les cas concernés ? La réponse utopique serait « tous », visant par là une démarche générale de levées de doute et d’assainissement des collections. De manière plus raisonnable, l’établissement des priorités à analyser peut s’appuyer sur l’actualité juridique et le bon sens historique : les documents à la chronologie floue entre 1933 et 1945 (loi n° 2023-650 du 22 juillet 2023 relative à la restitution des biens culturels ayant fait l’objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945) ; à la marge, les livres composés de vestiges anthropobiologiques (loi n° 2023-1251 du 26 décembre 2023 relative à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques) ; par anticipation d’une loi attendue et qui se fait attendre, les ouvrages collectés dans des contextes coloniaux (le projet de loi sera examiné en première lecture au Sénat le 24 septembre 2025) ; les livres soulevant des suspicions de lien avec des trafics variés (vol, contexte de guerre, mise en circulation illégale sur un marché, etc.). Le travail à mener au sein des bibliothèques apparaît déjà considérable mais sera bénéfique pour tous les acteurs du livre en encourageant une méthodologie de vérification qui laissera moins de place aux circulations suspectes.

À la fin des années 2000, Dominique Varry parlait d’une « renaissance » de la bibliographie matérielle à l’aune du développement d’outils numériques profitables aux recherches (Varry 2014). Une quinzaine d’années plus tard, l’intérêt porté aux provenances des livres s’est intensifié, et surtout popularisé, grâce à une actualité juridique qui a bousculé les professions des bibliothèques et apporté une nouvelle dynamique à une discipline spécialisée. La recherche de provenance est venue stimuler l’étude des provenances en bibliothèques. Les données collectées sur les ouvrages sont de plus en plus nombreuses, les notices de catalogue s’enrichissent progressivement des anciens possesseurs, de nouvelles perspectives de recherches apparaissent en cessant de se concentrer uniquement sur les livres anciens, rares et précieux. En parallèle, les professionnels des bibliothèques commencent à être de plus en plus sensibilisés aux enjeux liés à cette thématique et à la présence, dans les collections publiques, d’ouvrages qui n’y ont peut-être pas une place légitime. Reste à automatiser la combinaison des deux approches bibliographique et juridique pour passer à la vitesse supérieure qui satisfera, dans un même élan, responsables de collections, historiens du livre et porteurs d’action en revendication.

Bibliographie sélective

- CORNU Marie, et MAGET DOMINICÉ, Antoinette, « L’appréhension juridique des notions d’origine et de provenance des biens culturels, éléments de comparaison », Revue de droit d’Assas, 2002, n° 23, p. 107-125.

- COX, Douglas, « Inalienable archives : Korean Royal Archives as French property under international law », dans International Journal of Cultural Property, 2011/4, vol. 18, p. 409-423.

- FOUCHÉ, Pascal et MELLOT, Jean-Dominique (dir.), Dictionnaire encyclopédique du livre, tome 3, Paris, Éditions du Cercle de la librairie, 2011.

- JOSSERAND, Claire, Les données de provenance des collections des bibliothèques, mémoire d’étude, Villeurbanne, Enssib, 2016.

- PEARSON, David, Provenance research in book history : a handbook, Oxford, The Bodleian Library, New Castle, Oak Knoll Press, 2019.

- POULAIN, Martine, Livres pillés, lectures surveillées. Les bibliothèques françaises sous l’Occupation, Paris, Gallimard, 2013.

- POULAIN, Martine (dir.), Où sont les bibliothèques spoliées par les nazis ?, Villeurbanne, Presses de l’Enssib, 2019.

- RICCI, Seymour de, English collectors of books and manuscripts (1530-1930) and their marks of ownership, Cambridge, Cambridge University Press, 1930.

- STOKES, Roy, A bibliographical companion, Metuchen, NJ, London, Scarecrow press, 1989.

- SUMPF, Alexandre, LANIOL, Vincent (dir.), Saisies, spoliations et restitutions : archives et bibliothèques au XXe siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2012.

- TANSELLE, George Thomas, Bibliographical Analysis. A Historical Introduction, Cambridge, Cambridge University, Press, 2009.

- VARRY, Dominique, « La bibliographie matérielle : renaissance d’une discipline », dans VARRY, Dominique, 50 ans d’histoire du livre, Villeurbanne, Presses de l’Enssib, 2014, p. 96-109.

- WIJSMAN, Hanno, « Bibale, base de données collaborative accueillant le projet de la Fédération des données de provenance des bibliothèques françaises », La Revue de la Bnu, 2024, n° 30, p. 86-89.

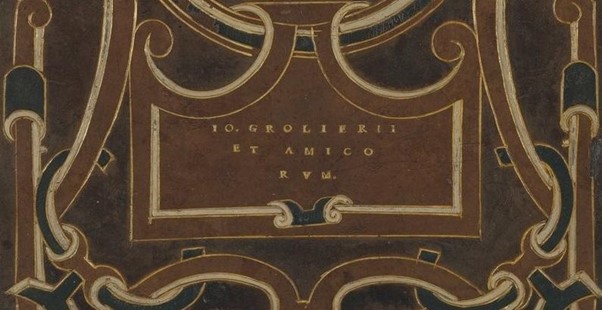

Image à la une: Détail de l’Ex-libris de Jean Grolier (« Io. Grolierii et amicorum ») sur le plat supérieur d’un volume des œuvres de Clément d’Alexandrie. BnF, cote C-60 (BIS) (©Gallica/BnF).

Cet article est publié sous les conditions mentionnées dans notre clause de non-responsabilité / This article is published under the conditions expressed in our disclaimer.