Un musée engagé dans la recherche de provenance

Lors de mes pérégrinations muséales pour mes recherches doctorales, le Museum für Kunst und Gewerbe de Hambourg (MK&G), dédié aux arts décoratifs, s’est distingué par son engagement quant aux recherches de provenance, et à la visibilité donnée à celles-ci au sein des salles d’exposition. Depuis 2010, Silke Ruther travaille en tant que chercheuse de provenance au sein du musée en collaboration avec les conservateurs des différents départements des collections. Ce travail a mené en 2014 à l’organisation d’une exposition, Raubkunst? Provenienzforschung zu den Sammlungen des MK&G, à travers laquelle le musée partage auprès du public ses recherches quant à la provenance des objets. Cette exposition a été accompagnée de plusieurs publications sur des objets spécifiques.

(© Nightflyer, ‘Ein Ausstellungssaal mit Stücken unklarer Herkunft mit dem Titel « Raubkunst?« ’, 12/08/2017 ; Wikimedia Commons, licence CC BY-SA 4.0)

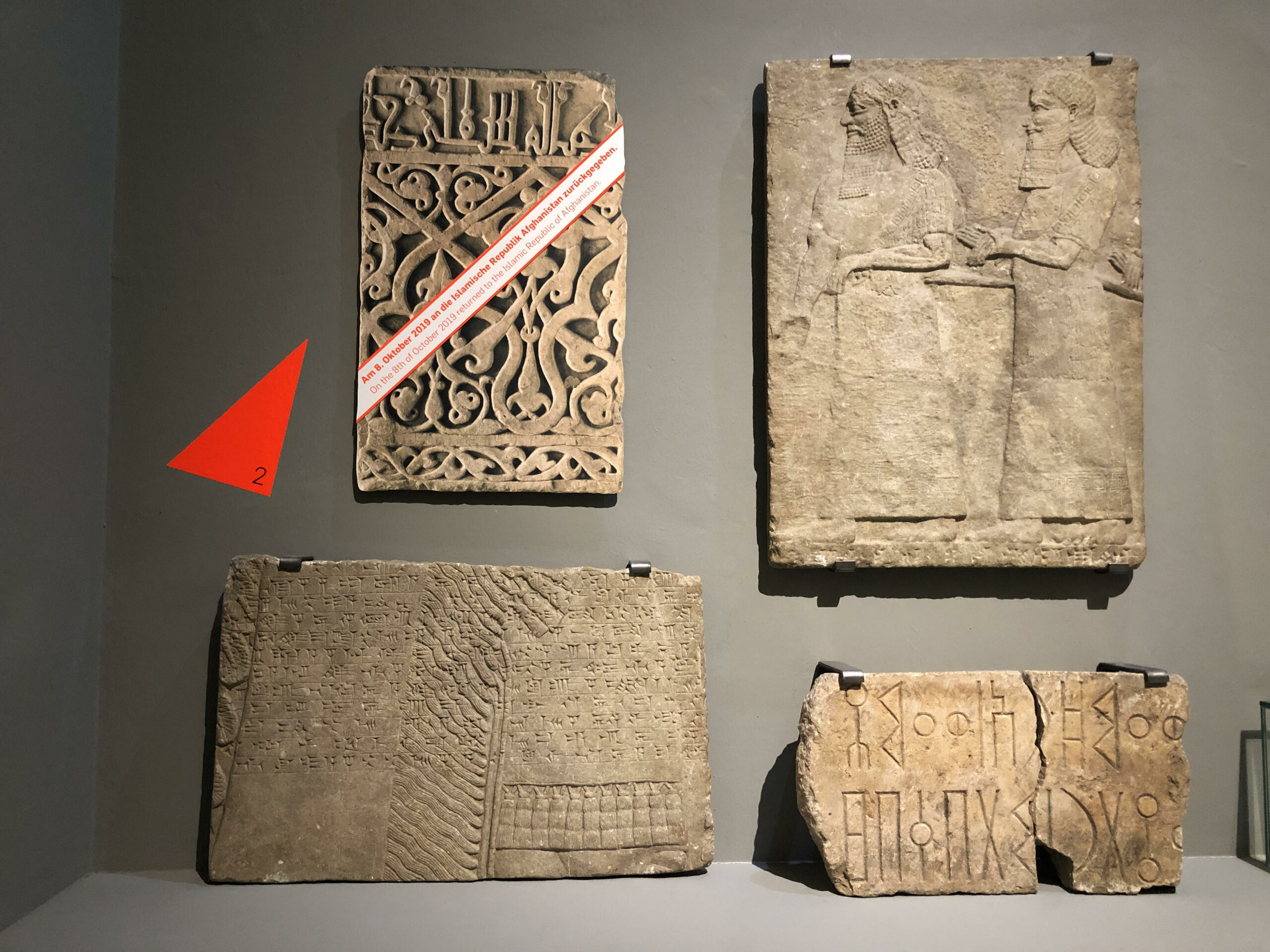

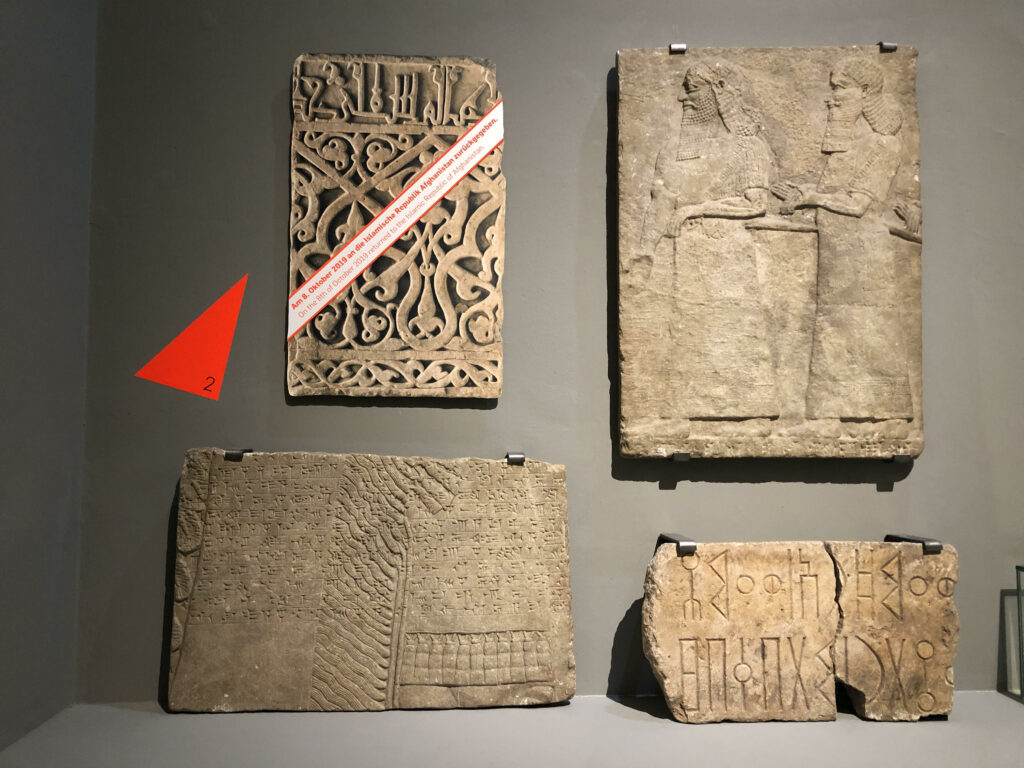

Ainsi, dans les salles des arts de l’Islam, des marquages orange sont placés avec des numéros à côté de certains objets ou au-dessus des vitrines, selon le mode d’exposition. Ces stickers sont associés à un texte « Provenance of Islamic art at the MK&G ».

From today’s perspective, the origin of the objects and their path into the collection have not been definitively clarified, as the inventory books only indicate the most recent previous owners. It cannot be ruled out that the pieces originated from illicit excavations and entered the art trade illegally.

(Retranscription par l’auteur : « Aujourd’hui, l’origine des objets et leur arrivée dans les collections ne sont pas définitivement élucidées, car les livres d’inventaire n’indiquent que les propriétaires précédents les plus récents. Il ne peut pas être exclu que les pièces proviennent de fouilles illicites et soient entrées illégalement sur le marché de l’art. »)

D’après ce texte, il semblerait que concernant les arts de l’Islam, le musée ne prend en considération que la provenance des objets issus de fouilles archéologiques. Or, les objets des arts de l’Islam ne sont pas uniquement des objets archéologiques. La provenance et le mode d’acquisition de certains d’entre eux pourraient être interrogés (Jame 2024).

Dans ces salles, un cas du musée est intriguant. En 2013, le musée a acquis un panneau de marbre lors de la vente aux enchères Archéologie Arts d’Orient organisée par Boisgirard-Antonini à Paris. Le panneau sculpté provient du palais de Mas’ud III à Ghazni en Afghanistan et a été trouvé lors de fouilles menées par une équipe d’archéologues afghane et italienne entre 1957 et 1966. En 2014 déjà, le musée a eu des soupçons quant à la légalité de son acquisition, se basant sur la thèse de doctorat de Martina Rugiadi sur les marbres sculptés de Ghazni (Rugiadi 2007). Les chercheurs du musée ont découvert que cette pièce appartenait au musée d’art islamique de Rawza à Ghazni. Certains objets et biens archéologiques ont été transférés du musée d’art islamique de Rawza à Ghazni au musée national de Kaboul dans les années 1980, après que certains artefacts eurent été endommagés par la guerre soviéto-afghane (1979-1989). Parallèlement, le musée a fermé ses portes et les objets restés à Ghazni ont été volés. Ce panneau de marbre a disparu à la même période, ce qui a conduit à la supposition qu’il aurait été volé durant cette guerre. Dans son catalogue, la maison de vente aux enchères parisienne mentionne un collectionneur privé parisien comme propriétaire de la pièce depuis 1992. Mais aucune information n’a été donnée quant à la manière et auprès de qui ce collectionneur aurait acquis l’œuvre. Sabine Schulze, directrice du MK&G, a mis en avant le fait que le musée avait demandé des informations complémentaires concernant l’historique d’acquisition du marbre, mais que la maison de vente aux enchères ne lui avait jamais fourni cette documentation (Schulze 2018).

Cette politique de la maison de vente parisienne n’est pas rare. En effet, il faut distinguer ici la provenience de la provenance. Le terme de provenience, souvent utilisé dans les catalogues de vente, fait référence à la biographie d’acquisitions de l’objet, alors que le terme de provenance renvoie, quant à lui, au lieu d’origine de l’objet, à son contexte géographique premier (Barker 2012 ; Joyce 2012). En ne présentant que la provenience des objets, les maisons de vente, mais aussi les musées, entérinent la décontextualisation de ces objets. Par ailleurs, comme dans le cas du marbre de Ghazni, à travers cette stratégie les maisons de vente deviennent complices du trafic illicite, puisqu’elles jouent sur la méconnaissance de certains acheteurs quant à cette distinction entre provenience et provenance. La provenience est en général très succincte. Comme dans ce cas de figure, les anciens propriétaires sont fréquemment anonymisés et le pedigree de l’œuvre est rarement présenté. Au-delà de la complaisance des maisons de vente, cela pose également la question du travail de recherche de provenance mené sur les objets. Les maisons de vente cachent-elles volontairement l’historique de propriété des œuvres dans un acte de complaisance ou des recherches approfondies ne sont-elles pas effectuées ? Dans un article Neil Brodie dévoile l’implication de celles-ci afin de cacher l’historique de provenance et provenience des objets (Brodie 2014). Le silence de la maison de vente parisienne face aux demandes du musée de Hambourg peut être alors perçue comme une complaisance de leur part.

Malgré cette lacune dans l’historique de provenance et après des négociations entre l’ambassade d’Afghanistan en Allemagne, les propriétaires allemands et le musée, la pièce a été restituée au Musée national d’Afghanistan à Kaboul en 2019 (Schulze 2018). Ce processus de restitution mené par le musée fait désormais partie de son histoire ainsi que de celle de l’objet et est documenté pour les visiteurs dans les salles des arts de l’Islam. Une reproduction en carton grandeur nature de l’objet est exposée dans la deuxième salle, avec un ruban rouge indiquant que l’objet a été restitué à la République islamique d’Afghanistan le 8 octobre 2019.

À cet objet est associé un texte dans une chemise à feuillets mobiles qui explique brièvement les recherches menées par le musée pour identifier le fragment volé et qui ont conduit à sa restitution. Mais ces recherches ne sont pas les seuls rouages ayant permis cette restitution. Le musée ne parle pas ici de l’importance de l’existence de conventions internationales dans ce cas de figure.

Les conventions internationales au cœur de la restitution

Il est important de comprendre que cette restitution a été possible, certes grâce aux recherches minutieuses des chercheurs de provenance du musée, ainsi que des travaux effectués notamment par Martina Rugiadi, mais avant tout grâce à l’existence de conventions internationales dont les deux pays étaient signataires. L’Afghanistan a été pendant longtemps le théâtre de destructions et de pillages (Bendzu-Sarmiento 2018). Toutefois en 1999 le gouvernement du mollah Mohammad Omar instaure un décret afin de protéger le patrimoine culturel. Ce décret interdit les fouilles archéologiques illégales et vise à combattre le trafic des antiquités. Mais le 26 février 2001 ce décret est abrogé et remplacé par un autre ordonnant la destruction des vestiges et biens culturels préislamiques et non islamiques. Une campagne de destruction est même mise en place dont le dynamitage des Bouddhas de Bâmiyân en mars 2001 est l’apogée. Autre acte symbolique fort : le pillage du Musée national à Kaboul en 2001 par les talibans ayant pour conséquence la disparition de 70% des collections. Appliquant le décret du mollah Omar, une partie des statues et tombeaux est martelée. Avec la fin de l’Émirat le 13 novembre 2001, une nouvelle ère pour le patrimoine culturel afghan semblait possible. En effet, des représentants de différentes organisations dédiées au patrimoine culturel se rendent en Afghanistan. Ainsi, en 2003 la Délégation archéologique française en Afghanistan (DAFA) ouvre de nouveau (Bendzu-Sarmiento 2018). Sous la houlette de ces organisations et institutions des mesures sont alors établies pour évaluer les destructions, organiser des restaurations, rouvrir des chantiers archéologiques, et inventorier le patrimoine détruit grâce aux archives à travers la création d’une base de données (Bendzu-Sarmiento 2018). L’État afghan s’implique également aux côtés de ces organisations afin de mettre en place une stratégie commune pour protéger et documenter le patrimoine afghan (Cassar et Noshadi 2015). L’un de ces projets est la création d’une carte des sites archéologiques avec la DAFA (Bendzu-Sarmiento et Lorain 2016). Au niveau de l’État afghan, le 21 mai 2004 la révision de la loi concernant la protection des biens historiques et culturels est entrée en vigueur. Dès le mois d’avril 2004, une unité de police spéciale a été créée par le ministère de l’Intérieur de l’État islamique de transition d’Afghanistan afin de protéger les sites historiques. Dans cette volonté de protéger son patrimoine, le gouvernement afghan a signé la Convention de l’UNESCO de 1970 (Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels) en 2005, puis celle de La Haye (Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé) en 2017. Toutefois, ces conventions n’ont pas été ratifiées. Cependant, à la suite du retrait des troupes américaines et de la reprise du pouvoir par les talibans, bien que ces derniers se soient engagés auprès de la communauté internationale afin de protéger le patrimoine afghan, les pillages de sites archéologiques se sont accrus – ce dont témoigne l’analyse satellite récente menée par le programme de recherche Afghan Heritage Mapping Partnership. La restitution en 2018 du panneau de marbre de Ghazni à la République islamique d’Afghanistan avait été rendue possible grâce à la ratification des conventions par l’Allemagne ainsi que la signature de celle de 1970 par l’Afghanistan.

Une médiation promotionnelle et préventive

Cette approche de médiation s’inscrit dans la lignée d’un appel à décoloniser les musées quant à la présence d’objets non-européens dans leur collection (Groschwitz 2015 ; Allain Bonilla 2017 ; Vergès 2023). En effet, dans cette visée, les musées sont incités à travailler sur la provenance des objets. Au-delà de connaître la modalité d’entrée dans les collections (acquisition, dons, legs) et le nom du dernier propriétaire, ce souffle décolonial questionne les contextes premiers d’acquisitions. Cette demande et attente quant à la connaissance de la provenance des œuvres, de leur biographie, s’étend au-delà des biens culturels provenant de contextes coloniaux, comme dans ce cas de figure.

Mais cette approche muséographique soulève également des critiques. En valorisant non pas la recherche de provenance, mais la restitution de l’objet, et ce dans une muséographie pérenne et très attractive visuellement, cela peut sembler être un moyen pour le musée de redorer son image, en témoignant à travers une étude de cas de sa démarche pro-active. Cette médiation valorise en effet l’engagement du musée dans ces recherches. Toutefois, cette première critique peut être contestée par l’étendue au sein des salles du musée de ce choix de médiation. En effet, cette muséographie n’est pas restreinte à cette section du musée. D’autres objets dans les salles des arts de l’Islam sont également concernés, mais à l’exception de ce panneau, aucun n’a été restitué. Pour certains objets, malgré les recherches effectuées, le musée regrette qu’il soit impossible de connaître leur origine ou la manière dont ils ont été acquis. Ainsi, le musée possède 70 carreaux de céramique provenant du mausolée de Buyan Kuli Khan à Boukhara. Ces carreaux ont été acquis par le fondateur du musée, Justus Brinckmann, entre 1904 et 1906, auprès de différents marchands à Paris. La manière dont ces carreaux sont arrivés entre leurs mains reste pour l’instant inconnue du musée. Le mausolée a été endommagé par un tremblement de terre en 1894. Ce n’est pas un hasard si des pièces se sont retrouvées sur le marché de l’art quelques années plus tard, à une époque où Paris était considérée comme la capitale du marché des arts de l’Islam, réunissant collectionneurs, marchands et conservateurs de musées de toute l’Europe (Labrusse 1998). Un réseau existait qui permettait d’acheminer des objets et des fragments archéologiques vers l’Europe, notamment via Istanbul. Parmi ces objets, les carreaux de céramique issus aussi bien de mausolées, de mosquées que de bâtiments administratifs ont fait l’objet de nombreux vols (Masuya 2000). Ces objets étaient favorisés en raison de leur maniabilité, les chercheurs anglophones dans ce sens utilisent le terme de « portable objects ». Leur petite taille permettait en effet de les déplacer, les cacher et les transporter facilement.

Sur la base de ces recherches sur la manière dont ce panneau de marbre de Ghazni s’est retrouvé dans leur collection, Sabine Schulze présente divers exemples de panneaux de marbre d’Afghanistan aujourd’hui exposés dans des musées européens et américains, dont l’historique d’acquisition est également susceptible d’être lacunaire (Schulze 2018). La David Collection de Copenhague expose par exemple trois panneaux de marbre de Ghazni acquis par le musée sur le marché de l’art entre 1979 et 1989. Le catalogue de la collection ne mentionne pas les propriétaires précédents. Pour Schulze, cela signifie que ces marbres, comme celui acquis par le MK&G, ont été volés en Afghanistan en 1979. L’hypothèse de Schulze a été confirmée par des recherches menées entre 2002 et 2004 par une équipe de chercheurs italiens sur des objets provenant des fouilles archéologiques de Ghazni. Au XXème siècle, les fouilles ont été menées par une équipe italienne et afghane, et les objets ont été partagés à part égale entre les deux pays. Dans les années 2000, l’équipe italienne a comparé les objets en possession des deux pays avec l’inventaire des fouilles et a découvert que sur les 731 objets, seuls 525 sont encore en possession des musées, ce qui signifie que 206 ont disparu (à ce sujet, voir l’article de Djamila Fellague publié sur ce blog, février 2025). Schulze ajoute que le panneau acquis par Hambourg est absent du nouvel inventaire, tout comme probablement ceux de la David Collection. De même, le musée du Louvre possède également un fragment de ces panneaux, identifié comme provenant probablement du palais de Masud III dans son inventaire, ce que le vocabulaire iconographique tend à confirmer par rapport à celui de Hambourg. La seule information sur son acquisition est qu’il a été donné en 2009 par les collectionneurs Letizia Signorini et Emanuele Pantanella. Comment est-il arrivé entre les mains des collectionneurs ? Depuis 2015, une base de données recense les objets issus des fouilles de Ghazni, y compris ceux qui sont manquants, ce qui pourrait faciliter les recherches sur la légalité de leur présence au musée du Louvre.

Mais comme Djamila Fellague le démontre avec justesse dans son article publié sur ce blog en amont de celui-ci (Fellague 2025), malgré l’existence de cette base, les ventes aux enchères de ces fragments de marbre se poursuivent. Bien que le choix de valoriser de manière pérenne cette restitution peut être critiquée, elle pourrait également être analysée comme la volonté du musée de défendre et promouvoir sa politique contre le trafic illicite à la différence d’autres institutions.

Bibliographie

• ALLAIN BONILLA, Marie-Laure, « Some Theoretical and Empirical Aspects on the Decolonization of Western Collections », OnCurating Decolonizing Art Institutions, n° 35, 2017, s.p.

• BARKER, Alex W., « Provenience, Provenance and Context(s) », dans ADLER, Michael A., BENTON BRUNING, Susan (dir.), The Futures of our Pasts: Ethical Implications of Collecting Antiquities in the Twenty-First Century, Santa Fe, School of Advanced Research Press, 2012, p. 19‑30.

• BEN AZZOUNA, Nourane, « “L’Orient” entre la France et l’Allemagne. Les collections d’arts de l’Islam au musée des arts décoratifs de Strasbourg », Source(s) – Arts, Civilisation et Histoire de l’Europe, n° 12 (2018), p. 13‑34.

• BENDZU-SARMIENTO, Julio. « Zerstörung von Kulturgut in Afghanistan », dans SCHULZE, Sabine, REUTHER, Silke (dir.), Raubkunst? Ein Marmorpaneel aus dem afghanischen Königspalast in Ghazni in der Sammlung des Museums für Kunst und Gewerbe Hamburg, Hamburg, MK&G, 2018, p. 62‑69.

• BENDZU-SARMIENTO, Julio, LORAIN, Thomas, « The Archaeological Map of Afghanistan, to Build the Future and Preserve the Past », Kabul Press, 2016, dernière consultation 27 mars 2025.

• BRODIE, Neil, « Auction Houses and the Antiquities Trade », dans CHOULIA-KAPELONI, S. (dir.), International Conference of Experts on the Return of Cultural Property, Athens, Archaeological Receipts Fund, 2014, p. 71‑82.

• CASSAR, Brendan, NOSHADI, Sara, « Keeping History Alive. Safeguarding Cultural Heritage in Post-Conflict Afghanistan », UNESCO, 2015.

• FELLAGUE, Djamila. « Pièces archéologiques du palais royal de Ghazni (Afghanistan) aux enchères. À propos de deux ventes récentes, en Angleterre et aux États-Unis », Blog du CPRProvenances, février 2025, dernière consultation 27 mars 2025.

• GROSCHWITZ, Helmut, « Und was ist mit Europa? Zur Überwindung der Grenzen zwischen “Europa” und “Außer-Europa” in den ethnologischen Sammlungen Berlins », dans KRAUS, Michael, NOACK, Karoline (dir.), Quo vadis, Völkerkundemuseum? Aktuelle Debatten zu ethnologischen Sammlungen in Museen und Universitäten, Bielefeld: transcript, 2015, p. 205‑225.

• JAME, Constance, The Power of Museums to Challenge Islamic Art, thèse de doctorat, Heidelberg, Karl Ruprechts Universität, 2024.

• JOYCE, Rosemary A., « From Place to Place: Provenience, Provenance, and Archaeology », dans FEIGENBAUM, Gail, REIST, Inge (dir.), Provenance: An Alternate History of Art, Los Angeles: Getty Research Institute, 2012, p. 48‑60.

• LABRUSSE, Rémi. « Paris, capitale des arts de l’Islam », Bulletin de la Société d’histoire de l’art français, 1998, 275‑311.

• MASUYA, Tomoko. « Persian tiles on European walls: Collecting Ilkhanid tiles in nineteenth century Europe », Ars Orientalis 30 (2000), p. 39‑54.

• RUGIADI, Martina, Decorazione architettonica in marmo da Ghazni, thèse de doctorat, Naples, Università degli Studi di Napoli ‘L’Orientale’, 2007.

• SCHULZE, Sabine, « Raubkunst », dans SCHULZE, Sabine, REUTHER, Silke (dir.), Raubkunst? Ein Marmorpaneel aus dem afghanischen Königspalast in Ghazni in der Sammlung des Museums für Kunst und Gewerbe Hamburg, Hamburg, MK&G, 2018, p. 8.

• SCHULZE, Sabine, « Das Marmorpaneel aus dem Königspalast in Ghazni im MKG. Herkunft und Geschichte », dans SCHULZE, Sabine, REUTHER, Silke (dir.), Raubkunst? Ein Marmorpaneel aus dem afghanischen Königspalast in Ghazni in der Sammlung des Museums für Kunst und Gewerbe Hamburg, Hamburg, MK&G, 2018, p. 16-19.

• VERGÈS, Françoise, Programme de désordre absolu. Décoloniser le musée, Paris, La fabrique, 2023.

Image à la une: Médiation d’un fragment volé, MK&G, Hamburg. (Photo © Constance Jame)

Cet article est publié sous les conditions mentionnées dans notre clause de non-responsabilité / This article is published under the conditions expressed in our disclaimer.