Des pillages amplifiés par les guerres

Même si des pillages archéologiques existaient déjà à la fin des années 1960, les guerres successives en Afghanistan à partir de l’invasion soviétique (1979-2021) ont décuplé le phénomène. Ainsi, pour le sujet qui nous intéresse ici, nombre de pièces d’architecture en marbre provenant du palais royal du Sultan Mas’ud III à Ghazni (fin XIe-XIIe siècle)1 furent exportées illégalement du pays à la fin des années 1970. Nuançons cependant l’idée que le début de la guerre en 1979 est l’année clef puisque des marbres de Ghazni ont été offerts au musée Linden de Stuttgart en 1978. Comme le signale M. Rugiadi, ils pourraient représenter les premières acquisitions de marbre de Ghazni par des institutions non afghanes (Rugiadi, 2024, p. 98). Quoi qu’il en soit, en 2002, des membres de la mission archéologique italienne comptabilisaient des centaines de pièces manquantes parmi celles inventoriées, depuis 1957. Ces présumés vols concernent en particulier des éléments d’architecture qui étaient conservés à Ghazni, in situ ou au Rawza Islamic Museum. En outre, des objets inconnus des chercheurs ont également été exportés illégalement.

Les œuvres aux provenances problématiques se retrouvant avec une facilité confondante sur le marché de l’art légal, elles furent achetées, de bonne foi, par des collectionneurs et des grands musées, aux quatre coins du monde, à savoir en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen Orient et en Asie. Les plaques en marbre C6149 et C6157, encore signalées à Ghazni en 1978 (dernière campagne de la mission italienne avant l’invasion soviétique), sont par exemple aujourd’hui pour l’une au Koweït, au sein d’une riche collection exposée au Musée National du Koweït, pour l’autre à l’Institut du Monde Arabe, à Paris (AI03-20). Une autre plaque provenant du même palais a fait son entrée au Louvre en 2009 (n° MAO 2111), à l’occasion d’une donation de cent-vingt-et-un objets d’arts islamiques. Cette plaque IG0029, selon le numéro d’inventaire donné par les membres de la mission italienne, fut trouvée en 1966, en remploi, près de Ghazni. Finalement, en dehors de l’Afghanistan, seules les pièces conservées en Italie, dans l’ancien Museo Nazionale d’Arte Orientale Giuseppe Tucci à Rome (depuis 2016, dans le Museo della Civiltà Romana), à l’Université de la Sapienza ainsi qu’à l’Université l’Orientale2, à Naples, semblent avoir une provenance assurément irréprochable puisqu’elles sont issues d’un partage officiel des collections, en 1966, entre l’Italie et les autorités afghanes, à l’issue des travaux des archéologues italiens.

Des ventes qui se poursuivent au XXIe siècle

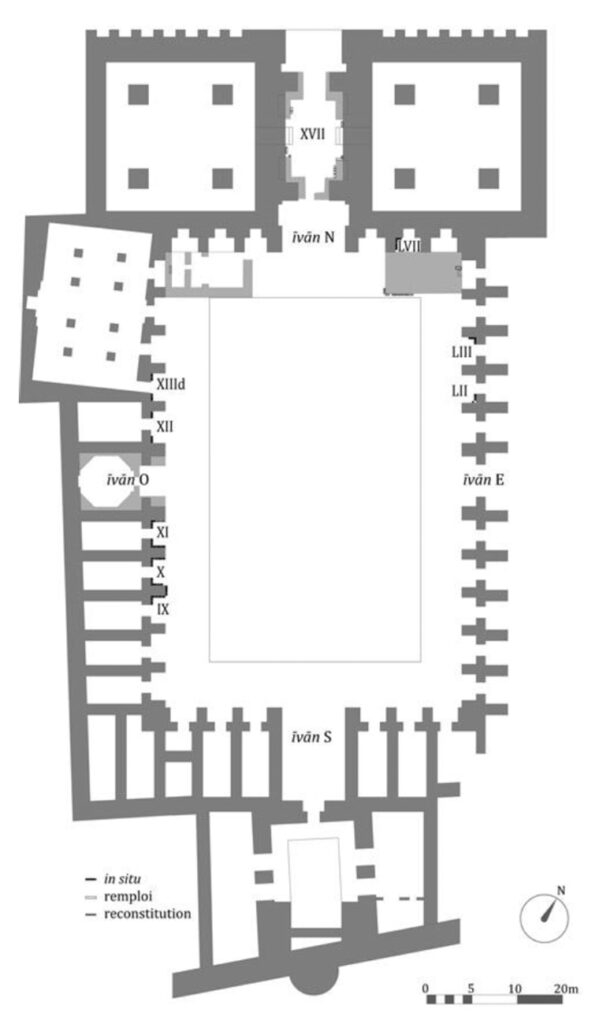

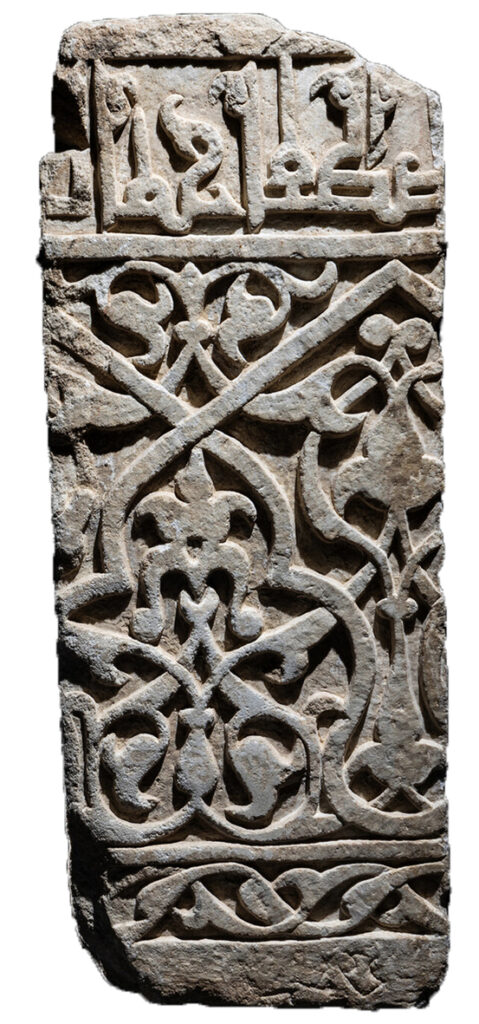

Aujourd’hui, des plaques continuent de surgir de temps à autres dans des ventes, sans aucune information de provenance antérieure aux années 1980-1990 ou même sans aucun historique d’appartenance à une collection. Attardons-nous sur des plaques en particulier, les mieux connues archéologiquement et les plus nombreuses : les plaques dites « dado 14 » (fig. 1-3), selon la classification établie par Martina Rugiadi (2007 ; 2012). Au XXIe siècle, au moins cinq maisons de vente en ont vendu, à Londres et à Paris, entre 2001 et 2017, pour un montant de 6700 à 25300 euros la plaque3. Deux exemplaires ont par ailleurs refait récemment surface sur le marché de l’art, en novembre 2023 et en novembre 2024, à Londres et à Chicago.

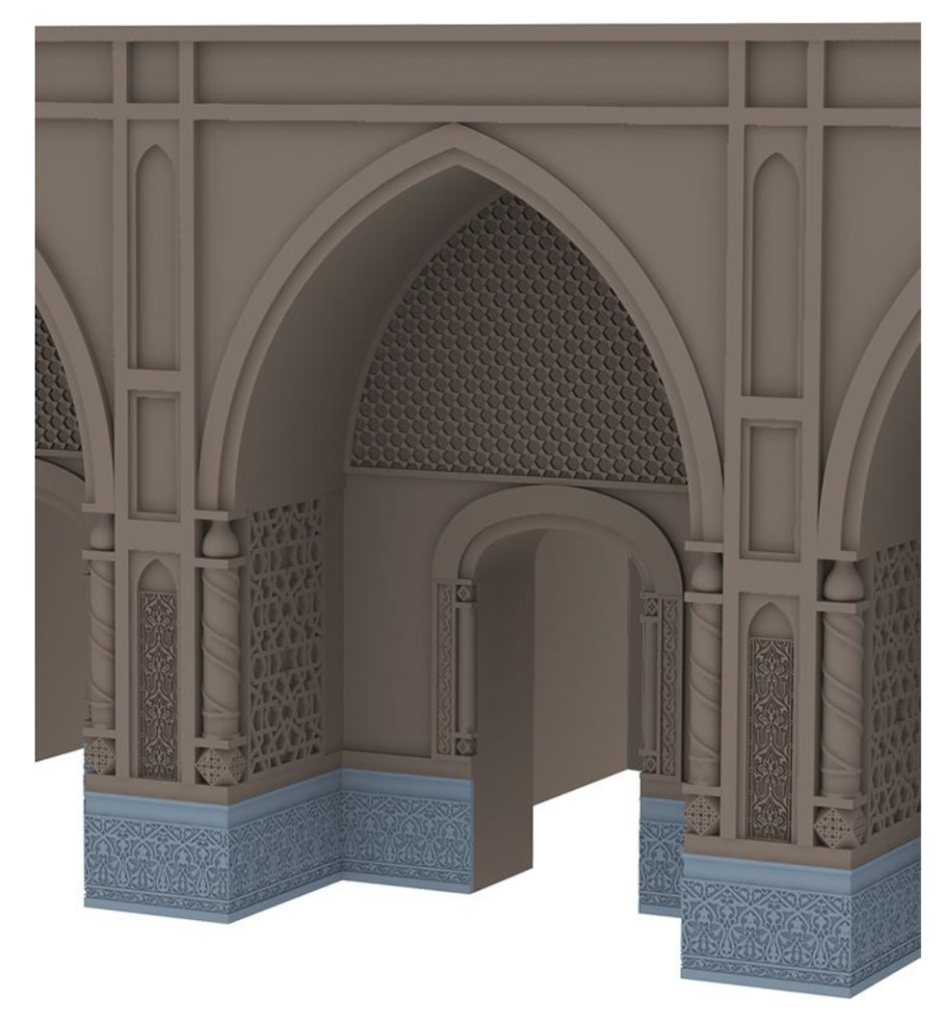

Si plusieurs plaques de type « dado 14 » ont été découvertes en remploi à Ghazni, quarante-quatre furent trouvées in situ, sur les murs qu’elles ornaient (Allegranzi, 2017, p. 46), ce qui ne laisse guère de doute sur leur emplacement d’origine et leur fonction, comme décor des soubassements des antichambres qui ouvraient sur la cour du palais. De tels placages en marbre sont par ailleurs aisément reconnaissables, aussi bien grâce à leur décor végétal et géométrique des parties inférieure et centrale, grâce à leur inscription en partie supérieure (poème en langue persane et en écriture coufique), mais aussi grâce aux nombreux travaux scientifiques, depuis les premières fouilles italiennes entre 1957 et 1966. Les pièces « dado 14 » du palais alimentèrent ainsi plusieurs travaux universitaires, dont une thèse sur la décoration architecturale en marbre de Ghazni (Rugiadi, 2007 avec une version publiée en 2012) et une autre consacrée aux inscriptions persanes de la ville (Allegranzi, 2017 avec une version publiée en 2019). Ces recherches s’inscrivaient dans le vaste projet sur la documentation d’archives, créé en 2004, sous la direction de Roberta Giunta, et qui mena également à la réalisation du précieux site internet Ghazni Italian Archaeological Mission in Afghanistan. L’outil documentaire rend accessible à tous, et gratuitement, la connaissance sur les pièces inventoriées, facilitant théoriquement leur identification par les personnes qui examinent les objets avant les ventes aux enchères.

Une conscience accrue du problème

Aussi, s’il y a dix ans, un musée pouvait encore acquérir de telles pièces sans savoir qu’elles pouvaient avoir été exportées illégalement, la chose devrait désormais être exclue, d’autant plus qu’une plaque vendue en novembre 2013 à Paris fut au cœur d’une affaire médiatique. Après une acquisition, de bonne foi, par le Museum für Kunst und Gewerbe de Hambourg (MK&G), ce dernier avait très vite entamé des démarches de restitution en apprenant la provenance précise de l’objet. Le musée allemand avait même choisi de l’utiliser comme pièce maîtresse de son exposition Raubkunst ? (traduction : « art pillé ? »), en 2018, qui semblait résonner en partie comme un mea culpa. En octobre 2019, une cérémonie de restitution fut ensuite organisée à Hambourg pour remettre l’objet au Chargé d’Affaires de l’Ambassade d’Afghanistan à Berlin.

Un article du New York Times, en mars 2021, par le journaliste Matthieu Aikins, contribua par ailleurs à faire davantage connaître le sujet sur ces plaques volées et semble avoir eu un impact rapide. En apprenant que le musée détenait une telle pièce (C6150, à Ghazni encore en 1978) – achetée auprès d’un « marchand établi » en Angleterre – la responsable des collections de l’Islamic Arts Museum Malaysia de Kuala Lumpur exprima sa consternation et déclara que l’objet serait rendu à son propriétaire légitime (Aikins, 2021). Ainsi, en juin 2022, le Qatar se fit l’intermédiaire de la Malaisie pour remettre la plaque à l’Afghanistan.

Interrogé par le journaliste, un porte-parole de l’Asian Art Museum de San Francisco a déclaré en 2021 que lorsqu’une plaque fut donnée en 1987 au musée, ce dernier avait supposé qu’elle avait quitté légalement l’Afghanistan. Près de quarante ans plus tard, la situation est différente. Après une commission du musée réunie en septembre 2021, en mars 2022, le musée de San Francisco a voté le retrait de la pièce des collections de la ville en précisant qu’elle avait quitté l’Afghanistan « à une époque qui empêchait toute exportation légale » (Campodonico, 2022). En raison de la situation politique en Afghanistan avec les talibans au pouvoir, la pièce B87S3 est néanmoins en attente de rapatriement (« repatriation pending », selon la notice en ligne).

Il serait intéressant de savoir quelle est aujourd’hui la position de tous les collectionneurs et les musées qui possèdent des plaques du palais de Ghazni. Ce n’est cependant pas notre rôle de parler en leur nom. L’acquisition ancienne de chaque pièce peut en outre poser des questions éthiques différentes en fonction des échanges et des coopérations qui ont pu se mettre en place avec des chercheurs afghans ou des représentants de la communauté afghane. L’exposition « Stuttgart-Afghanistan » au Linden-Museum de Stuttgart, qui s’est déroulée du 27 janvier au 28 juillet 2024, a ainsi offert la vision d’un engagement durable et remarquable du musée et plus généralement de la société civile en Allemagne envers les communautés germano-afghanes, qui transcende le simple sujet de la restitution (Rugiadi, 2024).

Le sort des pierres et des humains

Depuis le retour au pouvoir de fondamentalistes religieux, en août 2021, la situation catastrophique pour les droits et la vie des habitants en Afghanistan (voir les rapports d’Amnesty International) complique évidemment le sujet en rendant presque indécente la question du sort des pièces archéologiques, sans autre considération. De manière plus générale, les nobles préoccupations sur le patrimoine en péril et le sort de vestiges archéologiques ne doivent pas occulter la situation dramatique sur le sort de femmes et d’hommes dans un grand nombre de pays.

Le rêve d’une partie du peuple afghan, depuis plus d’un demi-siècle, n’est sans doute pas de retrouver des fragments de plaque en marbre dispersés, mais de vivre en paix, en goûtant en toute quiétude aux fruits de la liberté et de la prospérité. Alors peut-être pourront-ils jouir pleinement des richesses de leur patrimoine antique et médiéval.

Il n’en reste pas moins que les plaques « dado 14 » éparpillées doivent être connues : elles sont le patrimoine du peuple afghan et nourrissent la connaissance sur ce palais royal du Sultan Mas’ud III de Ghazni. Il est utile par ailleurs de documenter le mouvement des pièces archéologiques à la faveur des ventes. C’est dans cette perspective que nous nous permettons de livrer des informations sur les deux plaques vendues en 2023 et en fin d’année 2024.

Nouvelles ventes en 2023 et en 2024

Selon la notice de vente, la plaque vendue à Londres en novembre 2023 (fig. 4) appartenait à un « gentleman » de Londres et provenait d’une collection anglaise des années 1990. Toujours d’après la notice de vente, une vérification a été faite auprès d’Art Loss Register, qui détient une base de données privées sur les objets volés. Pourtant, la plaque est connue grâce aux archives de l’Institut Italien pour l’Afrique et l’Orient (IsIAO) et figure dans les travaux de Martina Rugiadi et de Viola Allegranzi comme sur la base de données, en libre accès, où elle est inventoriée sous le numéro IG0153. Quoi qu’il en soit, le rédacteur de la notice de vente a correctement identifié la nature de la pièce puisqu’il décrivit un panneau dado ghaznavide (daté vers 1200 ap. J.-C.), en renvoyant très justement en comparaison à une plaque du Brooklyn Museum (n° inventaire 83.163). Acquise dans les années 1980, cette dernière est bien identifiée comme une pièce du palais de Ghazni. Elle fut trouvée en remploi en 1957 dans un mausolée de la ville (n° d’inventaire IG0065) et publiée pour la première fois par Alessio Bombaci en 1966 (n° 112, pl. XXX).

Concernant la plaque vendue à Londres en 2023, rien ne nous permet de savoir à quelle date elle fut exportée d’Afghanistan. Découverte en remploi en 1957, dans un mausolée de Rawza (à quelques kilomètres au nord-est de Ghazni), IG0153 fut étudiée pour la première fois en 2007, par Martina Rugiadi qui constata alors son absence en Afghanistan (Rugiadi, 2007, n°487 puis Allegranzi, 2017 et 2019, n° 203). Nous pouvons ainsi seulement affirmer que la pièce a quitté le pays entre 1957 et les années 1990.

La plaque vendue en novembre 2024 à Chicago (fig. 5), pour 3175 dollars, est aussi identifiée sur la notice comme une production de la dynastie ghaznavide et datée vers 1112. Comme la pièce précédente, elle possède les caractéristiques des plaques qui ornaient le soubassement des antichambres du palais royal de Ghazni, jusqu’au détail des signes lapidaires incisés sur un bandeau (ici le bandeau inférieur), qui servaient soit de marques d’artisans pour le paiement (Rugiadi, 2012, p. 1067-1068) soit de repères pour le montage. Selon la notice de vente, le propriétaire, un collectionneur de Chicago, aurait acquis l’objet en février 1983 à Londres, auprès de la société Spink & Son. Nous remarquerons que bon nombre de ces pièces ont été vendues pour la première fois à Londres. L’intérêt de cette plaque, qui a quitté l’Afghanistan il y a plus de quarante ans, est d’être inédite. S’ajoutent ainsi quelques lettres à l’immense poème pétrifié dont chaque pièce permettra de reconstituer le puzzle. Selon Viola Allegranzi, que nous remercions pour sa lecture, il s’agit de deux mots coupés qui se poursuivaient sur les plaques adjacentes. Le premier pourrait être lu [Mu]stafa soit « l’élu », épithète du Prophète Muhammad. S’il s’agit d’un mot arabe, il n’y a rien de surprenant ici à le retrouver dans un poème en persan.

Nous le savons, bien d’autres pièces du palais royal, de Ghazni et plus généralement d’Afghanistan ont été dispersées. Contentons-nous d’ajouter ici une donnée qui semble inédite : le fragment d’arche photographié par la mission italienne entre 1957 et 1966 et trouvé en remploi dans une mosquée moderne dans la citadelle de Ghazni (Rugiadi, 2007, n° 818 ; Rugiadi, 2012, n° 818 et p. 1244) a été vendu en 2015, 7500 livres sterling, avec plusieurs pièces afghanes (et sans doute de Ghazni), par la maison de vente S. à Londres (fig. 6). La pièce en marbre avait précédemment été exposée dans des musées ou des galeries à Genève (1988, avec une publication dans un catalogue), à Dublin (1988), à Londres (1989), à Zurich (1989) et à Amman (1989). Le passage par de grandes expositions dans diverses villes donne toutes ses lettres de noblesse à une pièce dont nous pouvons légitimement nous demander si elle fut exportée en pleine guerre et après la convention de l’UNESCO de 1970 (même si cette dernière n’a pas de valeur juridique).

Il nous paraît être du ressort et du devoir des chercheurs en archéologie d’attirer l’attention sur des provenances problématiques de pièces archéologiques mises en vente sur le marché. C’est en revanche un autre sujet, et qui ne relève pas de leur compétence, que de déterminer quel est le sort à réserver à des pièces assurément, probablement ou possiblement exportées illégalement. Le fait que le pays spolié soit aujourd’hui gouverné par des fondamentalistes qui avaient détruit des sculptures et qui multiplient des lois liberticides ajoute encore de la complexité au problème. La réponse est sans doute internationale, en mêlant considérations juridiques, éthiques, patrimoniales et politiques.

Bibliographie

- AIKINS, Matthieu, « How One Looted Tells the Story of Modern Afghanistan », York Times, 4 mars 2021, dernière consultation le 26 janvier 2025.

- ALLEGRANZI, Viola, Les inscriptions persanes de Ghazni, Afghanistan. Nouvelles sources pour l’étude de l’histoire culturelle et de la tradition épigraphique ghaznavides (Ve-VIe/XIe-XIIe siècles), thèse de doctorat, Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 et Università degli studi di Napoli « L’Orientale », 2 vols, 2017.

- ALLEGRANZI, Viola, Aux sources de la poésie ghaznavide. Les inscriptions persanes de Ghazni (Afghanistan, XIe-XIIe siècles), 2 vols, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2019.

- BOMBACI, Alessio, The Kūfic Inscription in Persian Verses in the Court of the Royal Palace of Mas‘ūd III at Ghazni, (Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente. Centro Studi e Scavi Archeologici in Asia. Reports and Memoirs, vol. 5), Rome, IsMEO, 1966.

- CAMPODONICO, Christina, « Asian Art Commission votes to return illegally removed marble panel to Afghanistan », The San Francisco Standard, 30 mars 2022, dernière consultation le 26 janvier 2025.

- RUGIADI, Martina, Decorazione architettonica in marmo da Ġaznī (Afghanistan), thèse de doctorat, Università degli studi di Napoli « L’Orientale », 5 vols, 2007.

- RUGIADI, Martina, Decorazione architettonica in marmo da Ġaznī (Afghanistan), Bologna, Routes Associazione Culturale, 2012.

- RUGIADI, Martina, « Medieval artefacts, modern landscapes: Archaeological research and the Linden-Museum Ghazni collection», Stuttgart Afghanistan, Magazin zur Ausstellung, n° 1, 2024, p. 94-100.

1 Nous remercions Martina Rugiadi (Conservatrice au Metropolitan Museum of Art, Islamic Art, à New York) et Viola Allegranzi (chercheuse post-doctorale à l’Institute of Iranian Studies of the Austrian Academy of Sciences, à Vienne en Autriche) pour leurs relectures et leurs conseils, sur ce sujet relatif aux plaques de Ghazni dont elles sont les spécialistes. Nous avons plaisir à remercier d’autres personnes pour leurs lectures attentives ou leurs remarques, notamment Vanessa Boschloos (Docteure en Archéologie et Histoire de l’Art, Université de Gand), Constance Jame (Docteure en Histoire de l’Art, chercheuse indépendante), C. M. Alexandre Dumont-Castells (gendarme-archéologue, chercheur associé CCJ), Annette Krämer (Conservatrice au Linden-Museum Stuttgart) et Marina Schneider (juriste UNIDROIT).

2 Le matériel autrefois conservé au Centre des Fouilles de l’IsIAO (Institut Italien pour l’Afrique et l’Orient) a été réparti entre ces deux universités.

3 Nous nous contentons ici d’abréger le nom des sociétés et d’indiquer seulement l’année de vente, même si le détail est bien connu des spécialistes et publié : C., 2001 = B., 2011 ; B., 2003 ; A., 2012 ; B’., 2013 : S., 2015 ; C., 2017.

Image à la une: Plaque mise en vente en novembre 2023 à Londres (cliché maison de vente A. A. ; détourage D. Fellague), qui correspond à la plaque IG0153, découverte en remploi en 1957, dans un mausolée de Rawza (©IsIAO archives Ghazni/Tapa Sardar Project 2014 ; détourage D. Fellague).

Cet article est publié sous les conditions mentionnées dans notre clause de non-responsabilité / This article is published under the conditions expressed in our disclaimer.

2 thoughts on “Pièces archéologiques du palais royal de Ghazni (Afghanistan) aux enchères. À propos de deux ventes récentes, en Angleterre et aux États-Unis”

Comments are closed.