La question de la provenance des œuvres conservées dans les collections et de la légitimité de leur présence se pose depuis plusieurs décennies aux institutions muséales, mais elle est rarement envisagée du point de vue du visiteur. Or elle a pénétré l’opinion publique à la faveur de quelques cas médiatisés, comme la restitution des effigies des rois d’Abomey au Bénin.

Cet intérêt récent du public pour les modalités d’acquisition des œuvres est perçu par les guides-conférenciers à travers les questions qui leur sont posées et les amène à s’interroger sur les attentes des visiteurs et les dispositions prises par les institutions pour y répondre.

L’enquête

Dans le cadre de la préparation du diplôme universitaire Recherche de provenances des œuvres d’art de l’université Paris-Nanterre, j’ai administré aux visiteurs du plateau des collections permanentes du musée du Quai Branly – Jacques Chirac (MQB) un questionnaire centré sur ces questions. L’enquête a été effectuée du 16 mai au 17 juillet 2024 auprès de visiteurs majeurs du plateau des collections, à divers moments de la semaine et de la journée. Pour des raisons pratiques, les groupes scolaires ont été exclus de l’étude. S’agissant d’un travail individuel, dans le temps limité d’un exercice universitaire, cette enquête s’est limitée à une centaine de visiteurs. Toutefois, la cohérence de l’échantillon avec la typologie du public de l’établissement, telle qu’elle ressort de son Rapport d’activité 2023, qu’il s’agisse des tranches d’âge, de la composition socio-professionnelle, des motivations ou des habitudes de fréquentation, permet de considérer que les réponses apportées, même si elles mériteraient d’être affinées, sont significatives.

Les résultats

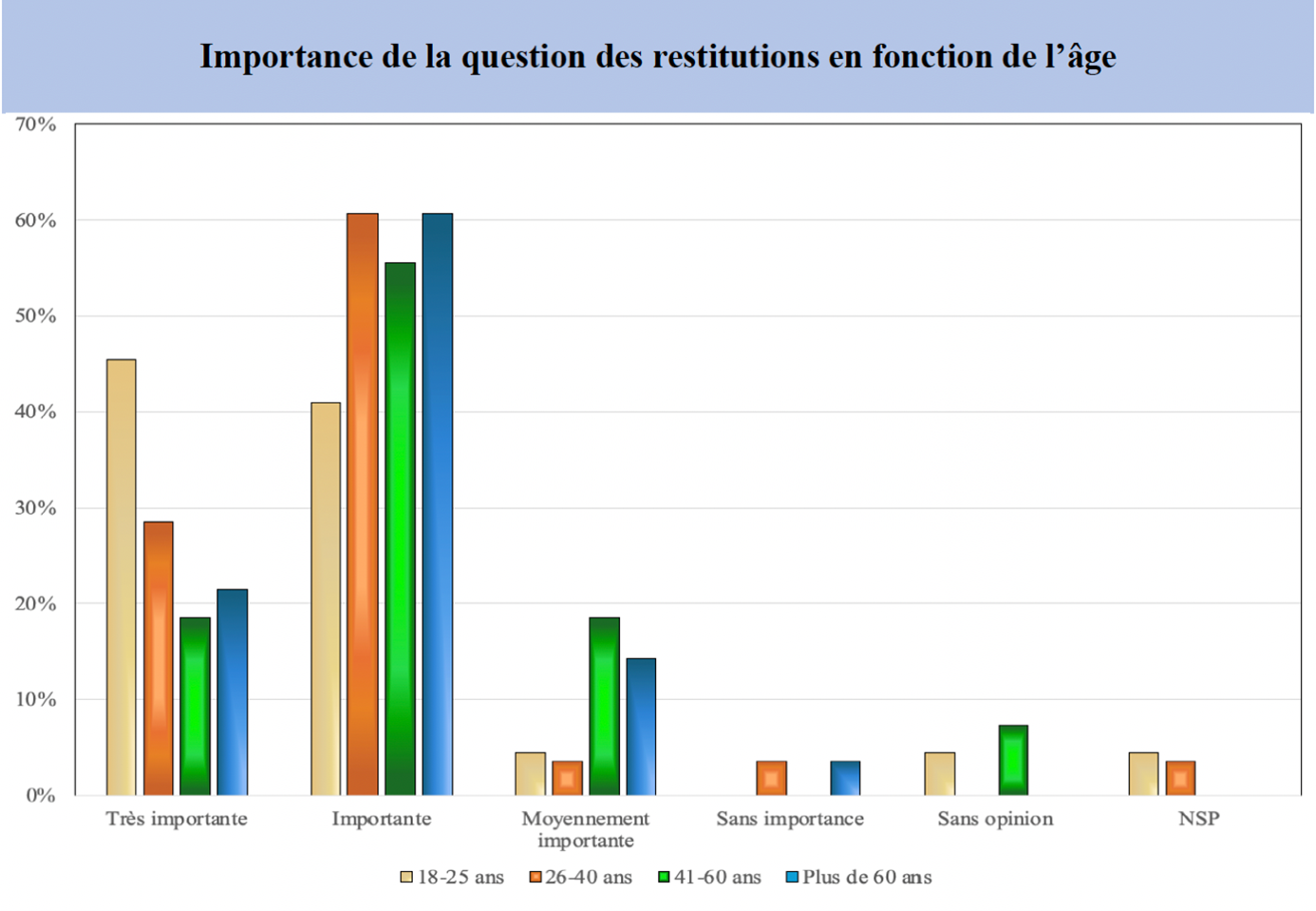

L’analyse des réponses confirme l’intérêt du public pour les restitutions et, par voie de conséquence, la recherche de provenance. 95% des visiteurs en ont entendu parler. La question des restitutions est jugée importante (56%), voire très importante (28%). 66% des visiteurs se déclarent intéressés par l’histoire des collections, ce pourcentage s’élevant à 73% des primovisiteurs. Cet intérêt est plus marqué chez les jeunes (86% des 18-25 ans).

En revanche, les mécanismes des restitutions sont méconnus. 87% des visiteurs reconnaissent en effet tout ignorer de leur cadre juridique.

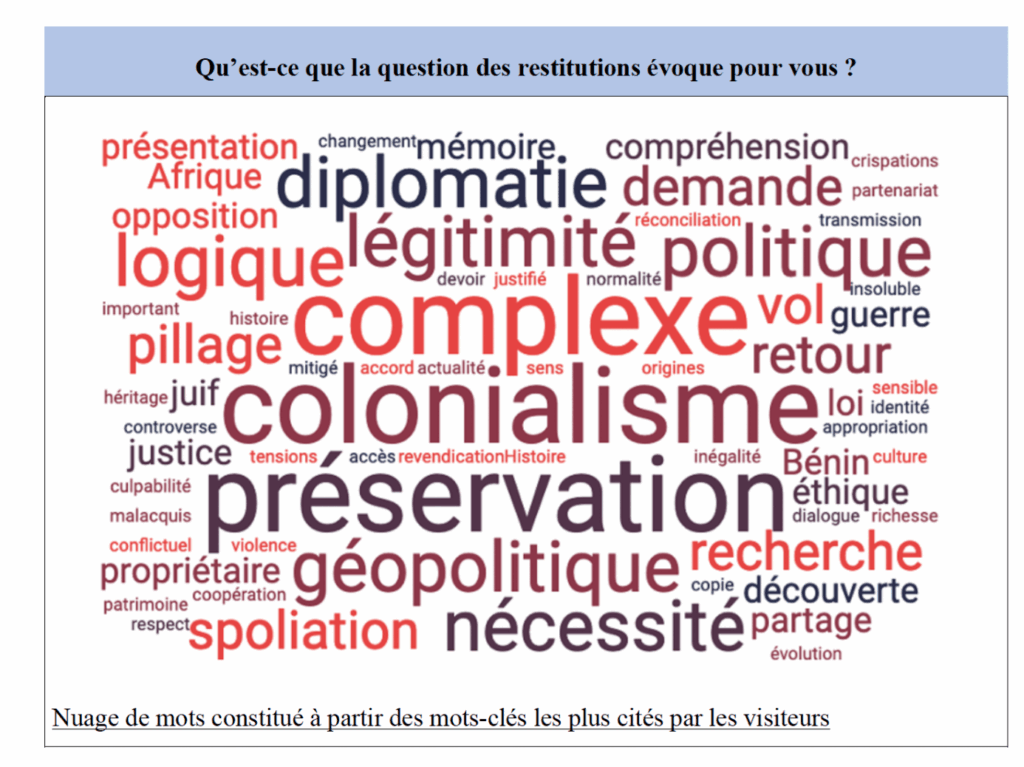

De fait, la problématique des restitutions a pénétré dans l’opinion par les médias, à l’occasion de cas précis : traitement des restes humains, revendications individuelles ou collectives, opérations médiatiques autour de ces restitutions, discours politiques. Les réactions à ces événements sont d’abord émotives. La restitution est envisagée avant tout comme une question morale, un principe de justice. Dans cette optique, les visiteurs interrogés se déclarent souvent, sans que la question ne leur ait été posée, favorables à la restitution. Cependant, l’opinion oscille entre deux extrêmes fantasmés : « tout a été volé » et « on va vider le musée. »

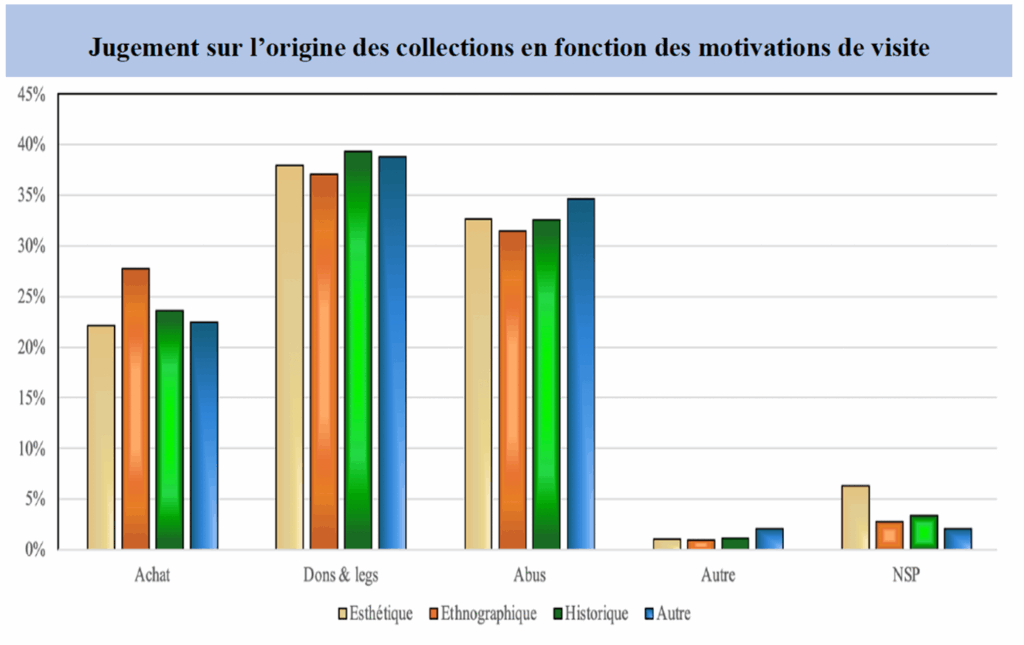

Interrogés sur l’origine des pièces présentées, 38% placent les dons et legs en première place. Mais les acquisitions abusives arrivent en seconde position (32%), avant les achats (26%).

Quant à la finalité des restitutions, les visiteurs sont dans leur grande majorité conscients des enjeux diplomatiques et moraux qui lui sont inhérents, mais restent très attachés à ce que Françoise Vergès dans son ouvrage ‘Programme de désordre absolu’ appelle « l’hégémonie du modèle du musée européen [qui apparaît] comme seul capable de préserver, indexer et montrer des objets. »

C’est pourquoi une très large proportion de visiteurs souhaiterait des informations sur les restitutions au sein du musée, portant non seulement sur le contexte juridique mais aussi sur les requêtes en cours.

Plusieurs personnes ont souhaité mieux comprendre pourquoi les demandes visent des pièces particulières, ce qui rejoint une explication sur le parcours des objets et, plus largement, sur l’histoire des collections et la dimension ethnologique de la pièce.

Pourtant, aux yeux des personnes interrogées, la restitution est globalement décorrélée de l’histoire concrète des objets. Elle apparaît plutôt comme l’aboutissement d’un processus de « réparation » posé comme principe général, et non attachée à la spécificité des objets. Établir dans l’esprit des visiteurs un lien de causalité entre histoire des collections et restitution permettrait de porter la problématique sur un terrain moins polémique.

Quelle médiation pour les restitutions ? Les attentes du public

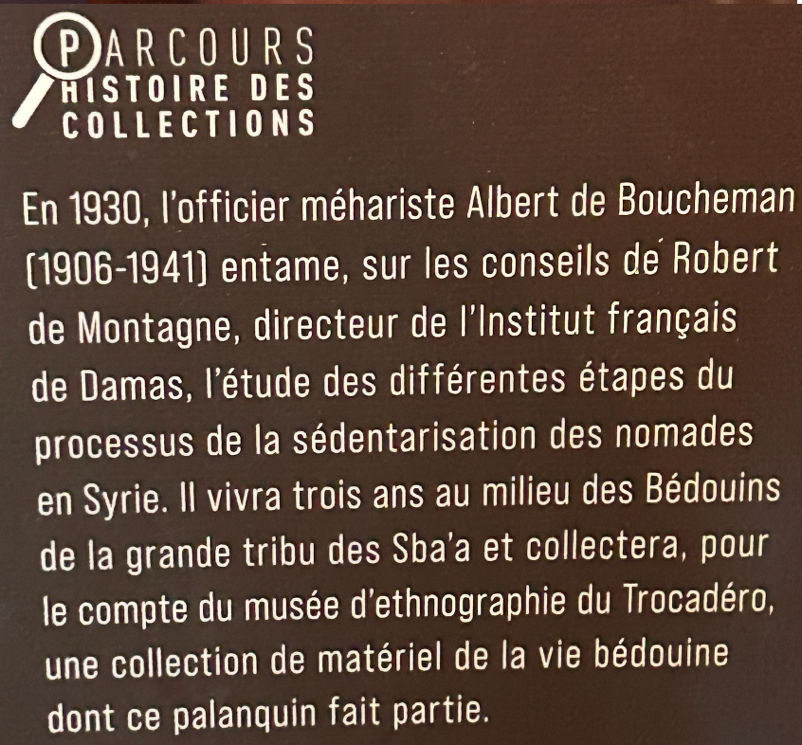

Pour, d’une part dissiper les idées fausses, d’autre part répondre aux attentes d’information du public, quelles sont les options des musées ? Il faut tout d’abord préciser qu’un certain nombre d’établissements ont pris des initiatives en ce sens. En ce qui concerne le MQB, un parcours Histoire des collections a été mis en place en 2023, sous forme d’une cinquantaine de cartels rédigés par les responsables des unités patrimoniales. Cependant, malgré une signalétique spécifique, seuls 19% des visiteurs ont perçu ce dispositif.

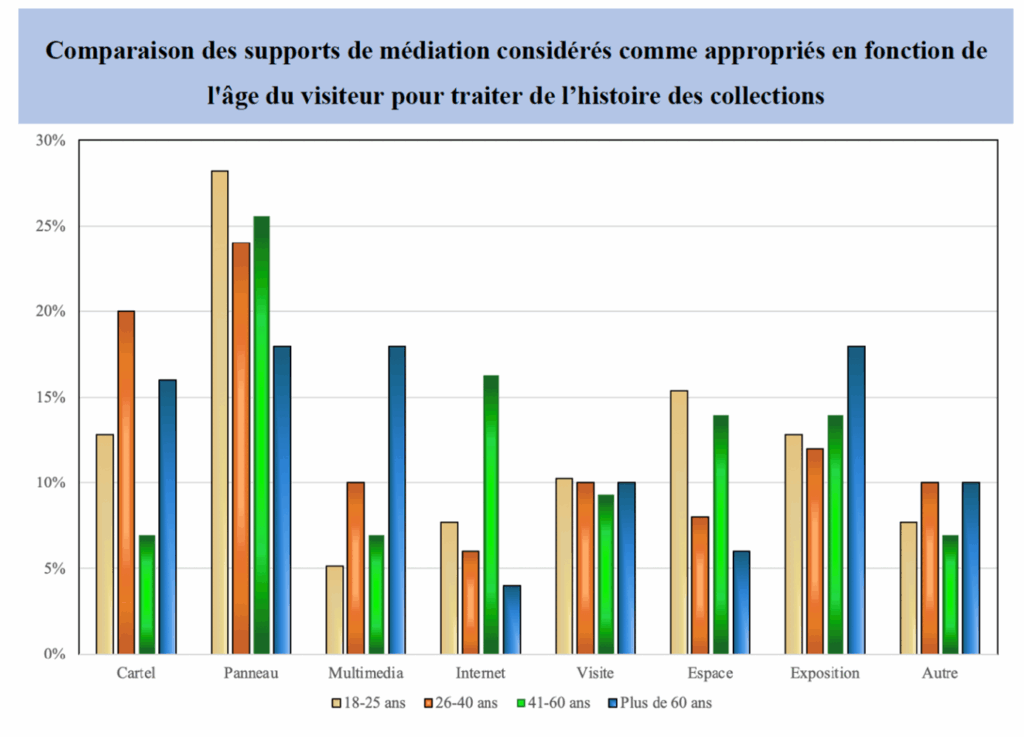

Plus généralement, il a été demandé aux visiteurs quels vecteurs leur semblaient les plus appropriés pour cette problématique.

Le public demeure en majorité attaché aux supports classiques de la médiation : panneaux et cartels. Cela peut s’expliquer par une plus grande familiarité avec ce type d’outil mais aussi parce qu’il offre une réelle souplesse d’utilisation, la consultation s’effectuant au rythme de chacun.

La tenue d’expositions temporaires portant sur l’histoire des collections intéresse moins les personnes interrogées, probablement parce qu’il s’agit d’une thématique assez spécifique.

La possibilité de consulter un site internet entièrement consacré au sujet soulève un intérêt assez faible, ce qui s’explique par l’usage relativement nouveau de l’outil informatique dans les offres de médiation, ainsi que par la réticence exprimée par certaines des personnes envers la médiation d’un écran pour s’informer sur des œuvres présentes devant elles.

Les visiteurs les plus âgés se montrent les plus intéressés par les outils multimédias (courts documentaires). Ce sont également eux qui se montrent davantage ouverts à la proposition de la tenue d’une exposition temporaire. À l’inverse, ils préconisent le moins la réalisation d’un espace dédié au sein des collections permanentes : ils attendent que les informations se trouvent à proximité physique des objets.

En ce qui concerne le thème spécifique de la restitution, ces tendances se retrouvent, mais avec des différences sensibles qui confirment que, dans l’esprit des répondants, la corrélation entre les deux thématiques n’est pas toujours établie.

Là encore, les visiteurs privilégient les supports écrits traditionnels, panneaux et cartels. Les autres formes de médiation proposées ne suscitent qu’un faible taux d’adhésion. Les supports numériques apparaissent ainsi comme encore moins appropriés pour traiter la question des restitutions que pour l’histoire des collections. Les personnes interrogées n’estiment pas pertinente une visite guidée uniquement centrée sur cette problématique, même si plusieurs d’entre elles considèrent qu’il serait important d’aborder la question dans une prestation plus généraliste du type « visite découverte des collections ». Enfin, en ce qui concerne les expositions temporaires plusieurs visiteurs jugent le sujet inadapté : il serait difficile de « trouver des choses à montrer ». La même remarque s’applique à l’aménagement d’un espace dédié au sein du parcours permanent.

Quelques autres pistes ont été suggérées par des visiteurs : parcours sous forme soit d’une signalétique spécifique pour les œuvres concernées par une demande de restitution accompagnée soit d’un texte explicitant les raisons de cette requête, soit d’une brochure.

Ce qui pose problème, dans le cas des restitutions, c’est la difficulté d’imaginer une présentation, alors même que l’on sera confronté à une absence. Ensuite la complexité, réelle ou supposée, du sujet et de ses ramifications effarouche. D’aucuns ont exprimé la crainte qu’un exposé sur la question soit indigeste ou trop partisan. On identifie là des écueils majeurs à l’élaboration de médiations autour de cette thématique : d’une part l’aspect trop juridique, voire technocratique, de la démarche, d’autre part, sa dimension émotionnelle.

Quelle médiation pour les restitutions ? Quelques pistes

Ainsi, les résultats de l’enquête invitent à trouver un point d’équilibre et de dosage des informations sur l’histoire des collections et les restitutions. L’enjeu est de proposer une offre diversifiée qui soit attrayante, exacte sur le plan scientifique et sans parti-pris.

Explorer l’histoire des collections : la médiation écrite

Puisque la médiation écrite est celle qui emporte largement la préférence des visiteurs interrogés, il est essentiel d’en accroître l’efficacité.

Le MQB propose un parcours « Histoire des collections » jalonné par des œuvres emblématiques, et qui est appelé à s’enrichir. En revanche, aucun outil n’a été développé de manière spécifique pour les restitutions. Pour ce sujet, le cartel allongé ou le panneau paraissent les mieux adaptés. De tels supports doivent être clairement distincts (charte graphique, logo spécifiques, couleur dédiée…)

Il pourrait être pertinent de préciser les différentes manières, problématiques ou non, dont s’est constituée la collection du musée. Ainsi, on pourrait proposer des panneaux revenants, sans basculer dans l’exagération, l’apologie ou la condamnation sur les collectes menées lors des conquêtes coloniales, les grandes missions ethnographiques, les campagnes d’acquisition actuelles sur le terrain ou auprès des collectionneurs, les achats réalisés par le musée, les dons et legs, en en précisant les contextes qui ont présidé à ces modalités. Une telle médiation présenterait l’intérêt de la transparence tout en combattant les préjugés selon lesquels « tout a été volé ».

Plusieurs visiteurs ont regretté que le parcours n’évoque pas les objets restitués. Même s’il ne semble pas aisé de répondre à ce souhait puisque, par définition, ils ne sont plus là, des cartels pourraient évoquer le fait que dans la vitrine ou l’espace correspondant se trouvait autrefois telle pièce de la collection.

La problématique de l’objet absent peut être contournée par la création d’un livret d’aide à la visite. Un tel document permettrait de s’attacher à la fois à l’élucidation de l’environnement juridique et aux travaux de recherche conduits pour retracer la vie des artefacts.

Une signalétique apposée sur les vitrines abritant des œuvres faisant l’objet d’une demande de restitution permettrait au visiteur de mesurer l’impact sur la totalité des collections.

À l’inverse, les coopérations établies entre le MQB et des communautés d’origine dont sont issues des productions sont exposées au musée mériteraient d’être valorisées par une signalétique spécifique ou un cartel allongé retraçant le partenariat.

Raconter l’histoire des collections : la médiation orale

Une visite « Histoire des collections » est proposée aux groupes, scolaires et adultes, qui le souhaitent. Ce point appelle une remarque sur la nécessaire formation des guides-conférenciers aux enjeux de cette question et à l’évolution de l’encadrement juridique. De telles visites permettent de tenir compte de l’actualité, et autorise une interactivité qui permet aux sensibilités des visiteurs de s’exprimer sur un sujet qui demeure controversé.

Cependant, l’enquête nous apprend qu’une visite guidée traitant spécifiquement du sujet de l’histoire des collections et des restitutions n’apparaît pas comme l’option la plus attendue. On peut donc envisager un autre format, comme des focus sur ces thèmes au cours d’une visite plus générale du plateau. Aussi bien cette formule correspond-elle déjà à la pratique des guide-conférenciers.

Des événements comme le Week-end de la science ou de la Nuit européenne des musées pourraient donner lieu à des visites guidées menées par des membres de la communauté scientifique invités à décrire leurs recherches et les enjeux qui leur sont attachés.

Toujours dans un format événementiel, des médiations pourraient être conduites par des membres des diasporas qui deviendraient ainsi des « grands témoins ». Il serait également possible d’inviter des spécialistes issus des communautés d’origine des objets exposés au sein du musée.

Partager l’histoire des collections : la médiation numérique

Le recours aux outils multimédias s’est généralisé dans les institutions muséales durant des dernières années. Le dynamisme du secteur laisse prévoir un développement continu, à mesure qu’apparaissent de nouvelles technologies.

À la frontière avec la médiation orale, on trouve les audioguides. Ceux du MQB proposent plusieurs parcours, mais aucun n’est spécifiquement dédié à l’histoire des collections. Un nouveau script pourrait donc être construit autour d’une sélection d’œuvres emblématiques soit par leurs conditions d’acquisition, soit par leur histoire institutionnelle.

Les supports vidéo sont à l’heure actuelle bien présents dans l’offre de médiation du MQB, notamment sous la forme d’interventions de spécialistes. Développer dans ce cadre des « capsules » sur le thème de la recherche de provenance permettrait de présenter le travail des chercheurs. Ce format vidéo peut aussi offrir un espace de parole à des communautés afin qu’elles expriment leur ressenti par rapport à l’éloignement de certaines œuvres de leur contexte d’origine.

Le développement des nouvelles technologies permet d’imaginer un renouvellement des dispositifs de médiation.

Pour des raisons d’espace, il n’est pas toujours aisé de multiplier les cartels ou les panneaux à proximité des vitrines. Ce problème peut se résoudre par la mise en place de codes QR développant un parcours spécifique autour de l’histoire des collections. Certes, au cours de l’enquête, ce dispositif n’a pas emporté l’adhésion des visiteurs. Toutefois, seules les rares personnes ayant visité la galerie Marc Ladreit de Lacharrière se sont exprimées à ce sujet ; il serait hasardeux de tirer une conclusion dans un sens ou dans l’autre des avis proférés par un échantillon aussi faible. Il faut aussi souligner que le code QR ne fait pas encore partie des habitudes dans les musées, en raison de son apparition récente. On peut donc supposer sa montée en puissance dans l’avenir. Outre le gain de place, cette solution présente l’avantage de pouvoir être facilement mise à jour en fonction de l’actualité. Une page pourrait être consacrée aux restitutions, renvoyant à la fois aux œuvres déjà rendues et à celles qui sont réclamées, dont la continuité de celle consacrés au 26 pièces du trésor royal d’Abomey.

L’évolution des techniques numériques permet d’explorer des formats plus novateurs comme la création d’une application numérique accessible par smartphones ou tablettes. En complément de l’histoire écrite, il serait ainsi possible de visualiser la trajectoire d’un objet de son lieu d’origine jusqu’au MQB via des cartes mais aussi la reproduction de documents d’archives ou de photographies de ses précédentes présentations. Au-delà de la translocation, cette offre exposerait l’évolution du regard de la part des institutions muséales et de leurs visiteurs.

En ce qui concerne les restitutions, la liste des œuvres faisant l’objet d’une demande serait accessible par cet intermédiaire.

Enfin, il est envisageable de montrer par ce procédé une image en trois dimensions des œuvres déjà restituées. Ainsi, même si l’objet n’est plus présenté, le visiteur garderait la possibilité de le « voir ». Une telle application lui permettrait en outre d’enrichir ses connaissances en lui proposant de consulter des documents complémentaires valorisant le fonds du musée, tels que des photographies de terrain. En explorant cette piste plus avant, on peut même envisager d’utiliser la réalité virtuelle.

Mettre en scène l’histoire des collections : expositions et scénographie

L’exposition temporaire présente plusieurs avantages : elle permet de se focaliser sur un seul thème et le public peut facilement identifier le sujet traité et ainsi faire la visite en connaissance de cause. Il faut cependant éviter l’écueil majeur que risque de rencontrer une exposition sur ces thèmes très techniques, à savoir le côté trop « documentaire » et textuel de l’exposé aux dépens des objets. C’est dans cet esprit que le MQB a monté l’exposition sur la restitution du trésor royal d’Abomey qui s’est tenue du 26 octobre au 1er novembre 2021 dans laquelle les œuvres étaient présentées en regard de textes expliquant leur arrivée en France et le motif de leur retour au Bénin.

Une autre proposition pourrait revenir sur les recherches menées au cours des dernières années pour rendre leur identité perdue à plusieurs artefacts conservés au sein du musée.

Sur un autre plan, on a constaté que les visiteurs, dans leur majorité, ne connaissent pas le cadre juridique dans lequel s’inscrivent les restitutions. Une exposition sur le sujet mêlant médiation écrite et présentation d’objets restitués ou qui font l’objet d’une demande pourrait combler ce manque.

En ce qui concerne les collections permanentes, la scénographie peut aider le visiteur à mieux appréhender les problématiques liées à l’histoire des collections et aux restitutions.

Un espace dédié et bien identifié au sein du musée permettrait de détailler différents aspects de la question. Bien que cette solution n’ait pas la faveur des visiteurs interrogés, il serait dommage d’en écarter d’emblée l’idée, car leur réponse semble infléchie par la difficulté à s’imaginer ce que pourrait être un tel dispositif.

Plusieurs répondants ont envisagé la création de fac-similés ou de formes lumineuses recréant le volume des objets restitués. Ces substituts pourraient trouver leur place dans cet espace particulier afin de dissiper toute ambiguïté sur l’authenticité des pièces tout en donnant à voir, car il demeure difficile d’appréhender une chose manquante.

La restitution se traduit nécessairement, dans un contexte de collection vécue comme pérenne, par une perte. Comment outrepasser ce manque ? On pourrait imaginer que le musée présente des vitrines inoccupées afin de rendre sensible la question de l’absence des œuvres et, par retournement de la perspective, ce que cette même absence représentait pour les communautés d’origine. Ce dispositif offrirait la possibilité de s’interroger sur le besoin de posséder physiquement un objet pour pouvoir non seulement l’apprécier mais également en ressentir la charge émotionnelle.

Un tel espace prendrait tout son sens si les visiteurs y étaient accompagnés par une médiation orale.

L’intégration aux offres de médiation des musées des problématique de la provenance des œuvres et des restitutions répond à une demande du public actuel. Elle offre aussi l’occasion de replacer la trajectoire des objets dans un contexte plus large, l’étape « musée » n’apparaissant plus que comme un moment de leur « biographie ».

Bibliographie

- DERDER, Peggy, « La pédagogie au Musée du quai Branly Jacques-Chirac », Hommes et migrations, 2021/3, n° 1334, p. 109-113, https://doi.org/10.4000/hommesmigrations.12975.

- LÉOURIER, Marie-Anne, Histoire des collections et restitution à l’épreuve du public du musée du quai Branly – Jacques Chirac : quels outils de médiation, Mémoire de recherche en Recherche de provenances des œuvres : circulations, spoliations, trafics illicites et restitutions (inédit), dir. Natacha Pernac, Paris, Université Paris-Nanterre, 2024.

- Musée du quai Branly – Jacques Chirac, Rapport d’activité, 2024.

- VERGES, Françoise, Programme de désordre absolu. Décoloniser le musée, Paris, La fabrique éditions, 2023.

Image à la une: Vitrine dédiée aux poupées katsinam réalisées par les populations Hopi – musée du quai Branly-Jacques Chirac © Marie-Anne Léourier – 16/09/2024.

Cet article est publié sous les conditions mentionnées dans notre clause de non-responsabilité / This article is published under the conditions expressed in our disclaimer.