Razzia au musée de Razgrad (1996 et 2014)

À côté de Razgrad, dans le nord-est de la Bulgarie, Abritus est un site thrace, occupé à partir du IVe-IIIe siècle av. J.-C., mais dont on connaît surtout les vestiges d’époque romaine. S’y établit en effet un camp de soldats romains et s’y développaune ville importante de la province de Mésie Inférieure, qui accueillait une population composite, mêlant des indigènes daces et thraces à divers étrangers, militaires ou civils (Dana, Ivanov, 2012, p. 241). Malgré des destructions par les Goths et les Huns aux IVe et Ve siècles, l’agglomération prospéra au moins jusqu’au VIe siècle ap. J.-C., et un évêché pourrait être attesté à la fin du VIIIe siècle (Carrié, Moreau, 2015, p. 604). Enfin, sur les ruines de la ville byzantine, au IXe siècle ou au Xe siècle, fut construite une forteresse, encore debout au XIe siècle.

Le Musée Régional d’Histoire à Razgrad garde de précieux témoins historiques d’Abritus et de sites environnants, dont certains suscitèrent la convoitise. Le 8 mai 2014, il n’aurait suffi que de 50 secondes à des individus pour briser une vitre extérieure et subtiliser environ 250 monnaies antiques et médiévales d’or et d’argent, après avoir détourné le champ de vision d’une caméra de sécurité avec une perche. Les voleurs semblent surtout avoir ciblé des objets antiques qui pouvaient être emportés facilement et rapidement. En particulier, un trésor monétaire enfoui vers 145 ap. J.-C. et découvert en 1965 à Golyama Voda, à 20 km de Razgrad, s’est alors presque entièrement volatilisé. Il avait heureusement été publié peu de temps auparavant (Dzanev, 2012). La presse évoqua la conséquence d’une politique d’austérité budgétaire qui donnait peu de moyens au musée pour fonctionner et assurer la sécurité. Depuis, le musée s’est modernisé et le vol de 2014 fut le dernier retentissant, mais non le premier.

Précédemment, le 12 mai 1996, près de trente objets archéologiques romains avaient été dérobés par des personnes qui s’étaient introduites dans l’établissement par les conduits de ventilation du toit. Les pièces emportées sont principalement des éléments de sculpture, de différentes natures (statuettes, éléments d’applique décoratifs, cinq plaques votives, casque, balsamaire), mais aussi quelques éléments de vaisselle ou d’autre mobilier en métal (cruches, lampes, gourde, candélabre).

Deux objets retrouvés et restitués (2003 et 2025)

Les objets volés refont toujours surface, mais seules deux pièces archéologiques disparues en 1996 semblent avoir été identifiées. La pièce sans doute la plus rare, un casque de parade romain en bronze trouvé à Razgrad (fig. 1), fut aussi celle qui a été la plus vite retrouvée, dans une collection privée. En 2001, un chercheur bulgare qui participait à un congrès archéologique en Allemagne aurait reconnu le casque dans un catalogue. Après sa saisie en mai 2001, l’objet a été restitué en 2003 par l’Allemagne. Les informations sur les circonstances de la découverte ne sont pas nombreuses et ne sont connues que par quelques articles dans la presse. Le catalogue en question (catalogue de vente ? catalogue d’exposition ?) n’est pas cité.

Le second objet identifié est un des cinq reliefs votifs dérobés, qui figuraient tous un cavalier. Sa récente restitution à l’ambassade de Bulgarie à Madrid, le 18 juin 2025, fournit l’occasion de présenter ce que l’on sait de l’objet, que ce soit d’un point de vue archéologique ou de son intégration dans une collection après le vol (fig. 2 ; Le relief se trouve sur la table dans l’image à droite). Nous verrons qu’il s’agit d’une pièce modeste, qui semble avoir perdu son contexte de découverte précis, mais qui est un élément caractéristique de la dévotion dans des sanctuaires d’époque romaine en Bulgarie. Malgré son signalement à Interpole en 1996, la plaque a rejoint une collection particulière en France en 2003, puis un musée en Espagne, de 2009 à 2016, avant de se retrouver à nouveau sur le marché de l’art, au moins en fin d’année 2020, où elle fut identifiée par nos soins en 2024. La restitution a été permise grâce au travail de la police espagnole (Brigada de Patrimonio Histórico), à la coopération internationale entre les polices espagnoles et des Pays-Bas (la plateforme de vente était néerlandaise), mais aussi grâce au propriétaire, qui, en apprenant le vol, a remis volontairement l’objet aux autorités.

Un objet caractéristique du patrimoine antique de Bulgarie

Arrondie au sommet, la plaque en marbre est un document archéologique modeste tant par sa facture, ses dimensions (environ 18 x 15 x 2 cm) que par son absence d’inscription gravée (fig. 3). Rien ne permet de connaître les noms de la divinité et du dédicant, qui, s’ils existaient, étaient soit peints sur l’objet soit mentionnés sur un autre support. Du reste, nous ne savons pas de quelle manière la plaque était exposée dans l’Antiquité. Elle pouvait être installée sur une étagère, accrochée à un mur par des éléments de fixations (Alexandrov, Dana, 2020, p. 44) ou être insérée dans le renfoncement d’une stèle en calcaire, comme le montrent des exemples au sanctuaire de Telerig et à Čirpan (fig. 4) en Bulgarie (pour d’autres exemples : Alexandrov, Dana, 2020, p. 88-89).

Chlamyde au vent, un personnage masculin monté sur un cheval cabré sur ses pattes arrière est représenté dans une scène de chasse au sanglier, brandissant de sa main droite une lance. Sous le cheval, un chien seconde le cavalier, en faisant face à l’animal sauvage dont on n’aperçoit que l’avant-train. Le reste du corps du sanglier est caché derrière une pierre, qui a l’allure d’une borne, et contre laquelle s’appuie la patte avant droite du cheval. Une partie de la courte lance du cavalier ainsi que des extrémités du cheval sortent du cadre, donnant un effet dynamique à la scène. La qualité de la sculpture est néanmoins faible ; le visage du cavalier est tout juste dégrossi et le relief des animaux peu marqué.

Nous avons affaire à une iconographie bien connue, à l’époque hellénistique et surtout romaine, qui se rencontre sur des reliefs votifs à diverses divinités (Alexandrov, Dana, 2020, p. 13, 33), mais également sur des reliefs funéraires, avec le défunt qui est probablement ainsi héroïsé. Les reliefs votifs comprennent maintes variantes en fonction de l’action et de la position du cavalier (cavalier au repos, scène de chasse, retour de chasse, scène de dévotion), de la présence ou non d’autres divinités ou de mortels, du type d’animaux représentés et de leurs attitudes, de la présence ou non d’un arbre contre lequel s’enroule un serpent, de l’allure de l’autel (ou simple pierre ou borne), des attributs du cavalier, etc.

Cette iconographie stéréotypée s’est déployée dans la péninsule balkanique et autour de la Mer Noire (Roumanie – dont un bas-relief a d’ailleurs été volé dans un musée –, Grèce, Turquie…), mais se rencontre bien au-delà comme en Tunisie, en Égypte ou à Rome (Gočeva, Oppermann, 1979, p. 1). Elle reste néanmoins caractéristique de l’héritage antique dans l’actuelle Bulgarie, là où les reliefs sont les plus nombreux et étudiés.

Bien que les reliefs et les publications à leur sujet soient abondants, les spécialistes discutent toujours de l’origine du culte, de la typologie et des diverses significations de la figure divine, appelée le « Cavalier thrace » au XIXe siècle (Dumont, 1876, p. 13, 17, 22, 70 sq.). Plutôt qu’une divinité unique et polyvalente, ce Cavalier s’identifiait à des divinités topiques variées, fréquemment assimilées à des divinités grecques et romaines (Alexandrov, Dana, 2020, p. 13, 33, 36 ; Proeva, 2022, p. 271). Relevons au passage la complexité des études sur ces reliefs car l’interprétation scientifique sur l’origine et la nature des cultes comme sur l’identité des officiants a pu nourrir des quêtes nationalistes pour fantasmer une continuité ethnique, culturelle et spirituelle entre des populations actuelles et les Thraces (Marinov, 2016, p. 14-15, 193-194, 209-210). En réalité, il n’est pas même certain que le « Cavalier thrace » soit une divinité proprement et exclusivement thrace (Proeva, 2022, p. 277).

Contexte de découverte imprécis et intérêt scientifique

La plaque fut datée de la première moitié du IIIe siècle ap. J.-C. (Gočeva, Oppermann, 1984, n° 601), même si les éléments pour une datation précise manquent que ce soit d’un point de vue stylistique ou du contexte archéologique. L’objet est en effet issu d’une découverte ancienne non documentée et sans doute fortuite. Selon le musée de Razgrad, la plaque a été trouvée sur le site d’Anathema à Razgrad, mais nous ignorons quelles sont les données pour justifier cette provenance et la plaque n’est pas publiée dans l’ouvrage de I. G. Kazarow, qui offrait en 1938 une synthèse sur les reliefs du « Cavalier thrace » en Bulgarie (Kazarow, 1938). En revanche, selon un des volumes déjà cité du corpus des reliefs du « Cavalier thrace » (Gočeva, Oppermann, 1984, n° 601), le bas-relief proviendrait d’un site indéterminé du village de Krivnya, une commune située à une trentaine de kilomètres au nord-est de Razgrad. Malheureusement, aucune date de découverte, bibliographie antérieure et éléments d’archives ne sont mentionnés dans la notice.

Retenons qu’il est possible que la plaque volée en 1996 soit liée à un sanctuaire dans les environs de Krivnya, comme deux de la vingtaine de plaques au « Cavalier thrace » entrées au musée (Gočeva, Oppermann, 1984, n° 599, 600), dont l’une est un ex voto à Heron (dénomination générique fréquente de la divinité). L’importance scientifique relative de l’objet repose ainsi sur son potentiel documentaire, en lien avec d’autres vestiges exhumés ou à découvrir, et sur son appartenance à une vaste famille de plaques pour lesquelles le nombre permet d’établir des typologies et de réfléchir à leur signification. Il en est de même des quatre autres plaques au « Cavalier thrace » volées en 1996, qui attestent l’existence de sanctuaires à Razgrad même (n° 589, sur le site d’Anathema) ou dans des environs (Lipnik : n° 616 ; Topčii : n° 607 ; Voden : n° 610).

Malgré ce vol et la possible disparition de deux plaques entre 1934 et 1984 (Gočeva, Oppermann, 1984, n° 596, 598), le musée conserve des exemplaires de reliefs votifs découverts anciennement dans la région (Gočeva, Oppermann, 1984, n° 550, 586-588, 590-591, 594-595, 597, 599-600, 602-603 exposés, 605-606, 614-615, 617). Il s’est en outre enrichi en 2016 de deux plaques, exhumées en fouille à Razgrad.

François Antonovich et la passion d’Alexandre

La modeste plaque a été achetée par un antiquaire-collectionneur, qui fut un marchand d’antiquités renommé à Paris dans les années 1970 à 2010 : F. Antonovich (1934-2023). La raison tient sans doute à l’iconographie de l’objet. Peut-être dès le IVe siècle av. J.-C., l’iconographie du « Cavalier thrace » a été construite à partir de multiples influences parmi lesquelles celles du cavalier hellénique héroïsé ou des rois Macédoniens chassant à cheval (Proeva, 2022, p. 274-275). Or, lorsqu’on songe à un cavalier célèbre du monde grec ou macédonien, surgit rapidement l’image de Bucéphale et d’Alexandre le Grand, pour lequel F. Antonovich vouait une fascination.

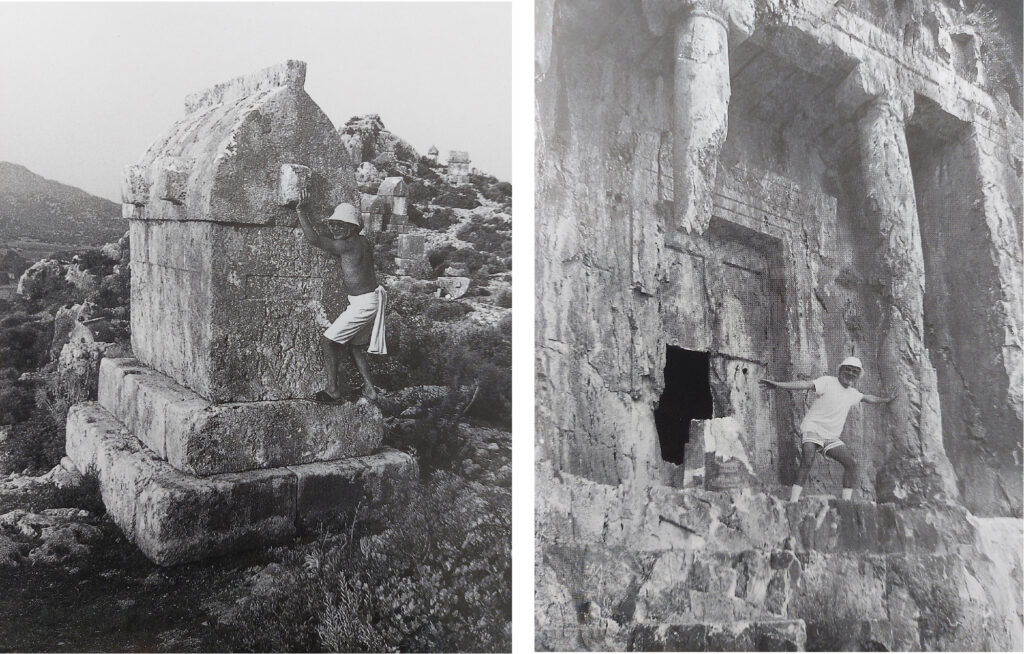

Né à Alexandrie en 1934, d’une origine italienne par sa grand-mère et hispano-russe par son grand-père, c’est tout jeune que François Alexandre Victor Antonovich aurait rencontré le visage d’Alexandre, sur des tétradrachmes et des statères d’or qu’il aurait découvert près d’El Alamein, en 1945 ou 1946. Cette découverte d’un trésor monétaire, dont il forgea quasiment une légende, marqua sa vie et semble l’avoir destiné à chérir les antiquités (fig. 5). Il fit ainsi des études d’égyptologie et de muséologie à l’École du Louvre et intégra des sociétés savantes, notamment en numismatique et en égyptologie. La découverte aurait conditionné son amour pour la collection et il serait devenu marchand pour le satisfaire. Comme il le dit lors d’une interview donnée en 2014 au Diario de León : « il faut parfois vendre les pièces que l’on désire moins pour acheter celles que l’on désire davantage » (traduit de l’espagnol).

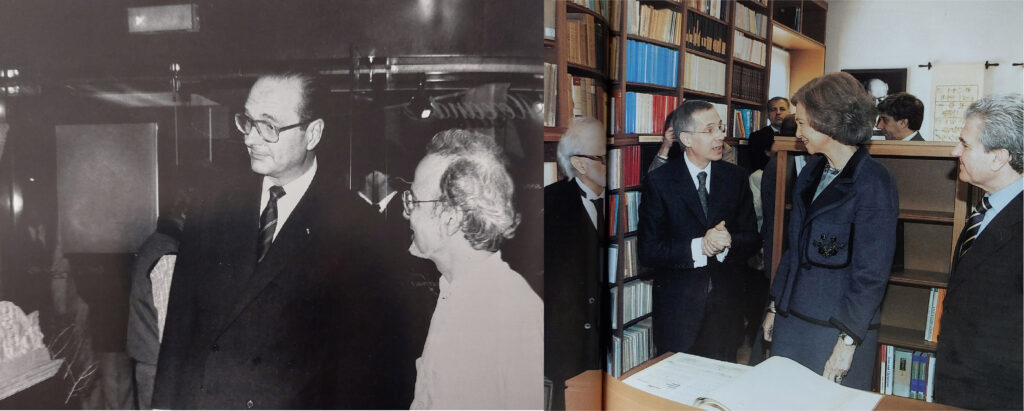

Une fascination quasi mystique pour le conquérant macédonien semble avoir orienté une partie de ses achats et motivé la réalisation de plusieurs expositions et ouvrages (Antonovich, 1996 ; 2000a ; 2000b ; 2009). Retenons en particulier Les Métamorphoses Divines d’Alexandre, paru en 1996, où figurent plusieurs objets de collections privées, majoritairement la sienne, même s’il ne le précise pas. Le même nom fut choisi précédemment pour deux expositions organisées à Paris, en 1978 dans sa Galerie Mouseion de la rue Mazarine, puis au Louvre des antiquaires, dans les années 1980, sous les auspices de Jacques Chirac (fig. 6, gauche). En 2009, une troisième exposition dédiée à Alexandre le Grand s’ouvrait, à León, en Espagne. C’est ici que l’on retrouve la trace de la modeste plaque volée en Bulgarie, aux côtés d’objets précédemment publiés en 1996.

D’un musée à l’autre

Le 11 mars 2009, sa Majesté la Reine Sofía, le Ministre de la Culture, César Antonio Molina, ainsi que d’autres personnalités inauguraient le musée de l’Institut Biblique et Oriental (IBO) de León (fig. 6, droite) et son exposition El Itinerario religioso de Alejandro Magno. Cette dernière, organisée parF. Antonovich, montrait de 90 à 300 pièces archéologiques de sa collection pour évoquer des aspects religieux en lien avec Alexandre le Grand ou les pays conquis. Si l’exposition était initialement conçue comme temporaire, très vite il a été décidé qu’elle resterait définitivement à León et les objets intégrèrent la collection du musée dont F. Antonovich devint d’ailleurs le conservateur. L’antiquaire parisien fut ainsi un mécène important du Musée Biblique et Oriental de León, à tel point que ce dernier fut nommé parfois le « Musée Antonovich ». Cependant, les dons peuvent être des cadeaux empoisonnés si on ne prend garde à leur provenance et nous manquons de renseignement sur certains lieux et dates d’acquisition d’objets autrefois exposés à León. Les archives de F. Antonovich, si elles existent encore, seraient précieuses pour combler nos lacunes comme pour expliquer pourquoi des objets vendus par l’antiquaire le 5 octobre 2000 chez Christie’s, à Londres, furent ensuite offerts, par le même antiquaire, à León (exemples des lots : n° 45, choisi en affiche de l’exposition, 59, 64, 97).

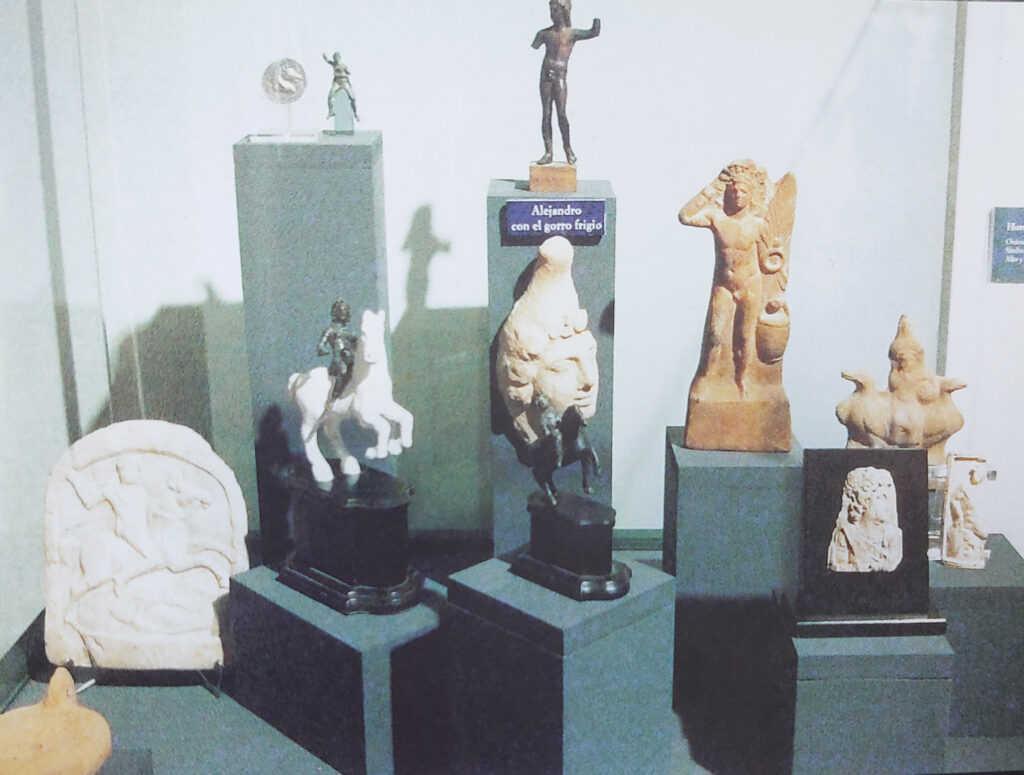

Pour la plaque volée, les informations étaient inexistantes. Nous savons par des photographies qu’elle avait été placée dans une vitrine (fig. 7), à proximité de statuettes d’Alexandre le Grand en cavalier. Aucun cartel ne fournissait de précisions sur l’objet ; le livret réalisé quelques mois après l’inauguration (Antonovich, 2009) n’étant pas à proprement parler un catalogue, la plaque n’y est pas mentionnée. Utilisée simplement pour illustrer le thème du cavalier, une autre plaque du même type aurait pu faire l’affaire, comme celle que l’antiquaire avait vendue le 5 octobre 2000, chez Christie’s (lot 48). Cette vente nous a fait supposer que l’achat de la plaque volée par le marchand était postérieure à 2000. Des dépouillements de catalogues le confirment : la pièce a été vendue le 28 mars 2003 à l’Hôtel Drouot par la maison de vente Tajan (lot 357, estimation 800/1000 euros ; prix adjugé : 1000 euros). Par la même occasion, nos dépouillements ont permis de découvrir qu’une autre sculpture volée la même année (1996), au musée de Guelma (Algérie), avait aussi été vendue par la maison de vente parisienne en 2003 (14 novembre, lot 411) avant de se retrouver à New York (Fellague, 2024).

À peine quelques années après un vol signalé à Interpole, la plaque du musée de Razgrad était visible de tous, dans une vente publique à Paris, puis dans la vitrine d’un musée, de mars 2009 à 2016. À cette époque, il était plus difficile qu’aujourd’hui d’identifier un objet répertorié volé : comme dans bien des musées, les photographies étaient interdites, ce qui n’a pas permis la diffusion de l’image de l’objet, quand bien même on l’aperçoit sur un reportage de TVE en 2010 (à la 52e seconde). Il n’existe pas de catalogue accessible sur la collection de ce jeune musée, qui, il y a dix ans, comprenait plus de 3000 pièces, du Néolithique au XXe siècle (Alonso, 2014, p. 110, 113). En outre, la seule photographie sur internet mentionnant le vol de la pièce en Bulgarie figurait dans un diaporama d’une conférence sur la lutte contre le trafic illicite, donnée en Turquie par Edouard Planche en 2012 ; le diaporama fut déposé sur un site de partage de documents par l’Unesco, il y a douze ans. Rappelons enfin que ce n’est que depuis mai 2021 que l’application ID-Art d’Interpol existe, rendant accessible à tous une partie des informations sur les objets volés dans le monde.

La fin de l’empire d’Alexandre

L’IBO, qui a vu le jour en 2003, a pu se développer grâce à une Fondation (aujourd’hui Fundación Obra Socialde Castilla y León, dite Fundos) et au soutiende l’homme d’affaire ultraconservateur D. Álvarez, créateur d’Eulen (leader en Espagne dans les services aux entreprises). Un mécénat avait été nécessaire pour valoriser l’héritage d’une bibliothèque spécialisée en assyriologie ainsi qu’une collection d’antiquités, offerte par un chercheur hollandais (J. J. A. Van Dijk, 1915-1996) à celui qui devint le directeur de l’IBO. Des objets appartenant à F. Antonovich, et sans doute d’autres œuvres acquises par la suite, sont ainsi venues s’ajouter à un fond déjà riche.

Néanmoins, les soutiens financiers se sont dissipés. Selon la presse, la mort de D. Álvarez (novembre 2015) a conduit à la décision de fermeture du musée, qui fut effective le 30 décembre 2016. Peut-être que les difficultés financières de Fundos ont également pesé sur l’institution religieuse et il faut ajouter à cela des problèmes financiers que connut F. Antonovich.

La fermeture du musée à León n’a pas signé pour autant la mort du musée car, dès avril 2015, un projet culturel de la mairie de Cistierna et de l’IBO (« Obra Cultural de la Montaña ») prévoyait un déménagement des collections dans une église désaffectée (Santa María de Cistierna). Si ce nouveau musée devrait prochainement voir le jour, il n’accueillera pas l’ensemble des objets de la collection Antonovich offerte à León. Nous avons en effet identifié plusieurs objets de l’exposition sur Alexandre dans des ventes, notamment chez Bonham’s (Londres), en 2019 et 2020 (fig. 8). La collection Antonovich qui devait rester définitivement à l’IBO a ainsi finalement été dispersée – en partie, ou en totalité –, au moins à partir de 2019. C’est dans ce contexte, que nous supposons être en lien avec la situation financière de l’antiquaire, que s’est faite la vente de l’objet volé.

La plaque du musée de Razgrad fut acquise en 2020 par une galerie espagnole (de Madrid ?), lors d’une vente pour laquelle nous n’avons pas d’information, et mise à nouveau sur le marché de l’art en octobre et novembre 2020, sur une plateforme d’enchères néerlandaise. La provenance était erronée : elle mentionnait que l’objet de la collection de « Mr A » avait été acquis « avant 1996 » alors que 1996 (12 mai) est précisément l’année du vol en Bulgarie. 1996 (1er septembre) est aussi la date de publication de l’ouvrage de F. Antonovich qui présentait plusieurs objets de sa collection, mais, sans surprise, la plaque n’y figure pas.

En 2020, l’antiquaire parisien, alors âgé de 86 ans, et qui craignait des saisies, avait peut-être d’autres préoccupations que de renseigner la date d’acquisition d’un objet en dépouillant ses archives, si tant est qu’il avait gardé une trace de l’achat en 2003. En mars 2022, des saisies judiciaires à son encontre entraînèrent une dispersion du reste de sa collection (objets antiques et modernes), dans une vente à Drouot (Olivier Doutrebente, vente du 30 mars 2022). En avril 2022, une tête antique autrefois exposée à León était néanmoins encore vendue, avec des informations fausses sur à peu près tout (provenance, identification, matériau) et avec un prix d’estimation dérisoire par rapport à sa valeur (1er avril 2022, Rosebery’s, lot 68). Un an après la vente aux enchères judiciaires à Drouot, François Alexandre Victor Antonovich s’éteignait, le 16 mars 2023.

Les objets ne tombent pas du ciel

Cet article fournit un exemple, parmi d’autres, de la facilité avec laquelle une pièce archéologique volée peut traverser les frontières et rejoindre le marché de l’art légal. L’attestation de l’objet dans la collection d’un antiquaire renommé, son exposition dans un musée et son prix d’estimation qui ne pouvait être que faible n’ont probablement pas incité chacun des acteurs des mises en vente en 2020 à mener des investigations coûteuses dans la bibliographie spécialisée, ni à engager des frais pour vérifier que le modeste objet n’était pas volé. Pourtant, sans ces recherches, nulle confiance n’est possible dans le marché. Par ailleurs, c’est une illustration supplémentaire de la nécessité pour toutes les institutions muséales, publiques comme privées, de se pencher sur la provenance des objets acquis, même lorsqu’il s’agit de dons.

Pour les échanges, leurs conseils, leurs remarques ou leurs relectures, nous remercions : les membres de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Police Nationale espagnole, en particulier sa Cheffe, Maria Monsterrat de Pedro Esteban, ainsi qu’Álvaro Reyes ; Tanya Todorova, Directrice du Musée Régional d’Histoire à Razgrad et Vladimir Becov (informations sur les objets volés en 1996) ; Dominic Moreau (MCF, Université de Lille) ; Elena Arguirova (architecte dplg) ; Slavtcho Kirov ; Isabelle Tassignon (consultante pour la Fondation Gandur pour l’art). Merci enfin à l’équipe éditoriale du blog du CPRProvenances, en particulier Vanessa Boschloos et Isabelle Jakobiak.

Bibliographie

- ALEXANDROV, Oleg, DANA, Dan, Les inscriptions du sanctuaire de Hérôs Héphaïstos Dabatopios de Telerig, Veliko Tarnovo, Faber, 2020.

- ALONSO, Mario Lozano, « Nuevas fórmulas de financiación para un museo. El caso de la colección del Instituto Bíblico y Oriental », dans CENTENO DEL CANTO, Patrica (dir.), Actas de las 6as Jornadas de Museología propuestas para financiar museos y colecciones, Museo Sierra-Pambley, León, 21 y 22 de noviembre de 2013, León, Fundación Sierra-Pambley, 2014, p. 109-118.

- ANTONOVICH, François, Les métamorphoses divines d’Alexandre, Paris, Mouséion éditions, 1996.

- ANTONOVICH, François, Où se trouve, dites-moi, le tombeau d’Alexandre, Paris, Mouséion éditions, 2000 [non consulté].

- ANTONOVICH, François, Alexandre le Grand, sur la route légendaire des royaumes de Saba, Paris, Mouséion éditions, 2000 [non consulté].

- ANTONOVICH, François, El itinerario religioso de Alejandro Magno, León, Instituto Bíblico y oriental, 2009.

- CARRIÉ, Jean-Philippe, MOREAU, Dominic, « The Archaeology of the Roman Town of Abritus : The Status Quaestionis in 2012 », dans VAGALINSKI, Lyudmil, SHARANKOV, Nikolay (dir.), Limes XXII. Proceedings of the 22nd international Congress of Roman Frontier Studies (Ruse, Bulgaria, September 2012) (Bulletin of the National Archaeological Institute, 42), Naim, Sofia, 2015, p. 601-610.

- DANA, Dan, IVANOV, Rumen, « Deux épitaphes latines inédites d’Abritus (Mésie Inférieure). Considérations sur le peuplement d’Abritus », Zeitshrift für Papyrologie und Epigraphik, 181, 2012, p. 235-244.

- DUMONT, Albert, Inscriptions et monuments figurés de la Thrace, Paris, Imprimerie nationale, 1876.

- DZANEV, Georgi, « Kolektivna monetna nahodka ot s. Golyama voda, Razgradska oblast », dans Sexaginta prista et vicinia. Proceedings Rousse regional Museum of History, book XV dedicated to the XXII limes (roman frontiers) congress, Rousse, september 2012 (Izvestiya na Regionalen Istoricheski muzey-Ruse, 15, 2012), Pyce, Regionalen istoričeski muzej Ruse, 2012, p. 286-331.

- FELLAGUE, Djamila, « Algérie. Des sculptures romaines volées retrouvent leur identité », Archéologia, 635, octobre 2024, p. 18-19.

- KAZAROW, Gawril I., Die Denkmäler des thrakischen Reitergottes in Bulgarien (Dissertationes Pannonicae II.14), Budapest, O. Harrassowitz, 1938.

- GOČEVA, Zlatozara, OPPERMAN, Manfred, Monumenta orae Ponti Euxini Bulgariae. Corpus Culltus Equitis Thracii (CCET), I, Leiden, E. J. Brill, 1979.

- GOČEVA, Zlatozara, OPPERMAN, Manfred, Monumenta inter Danubium et Haemum reperta. 2. Regio oppidi Tǎrgovište, Abrittus et vicinia, Sexaginta Prista et vicinia, Nicopolis ad Istrum et vicinia, Novae, Corpus Culltus Equitis Thracii (CCET), II. 2, Leiden, E. J. Brill, 1984.

- MARINOV, Tchavdar, « Nos ancêtres les Thraces ». Usages idéologiques de l’Antiquité en Europe du Sud-Est, Paris, L’Harmattan.

- OPPERMAN, Manfred, Der thrakische reiter des ostbalkanraumes im Spannungsfeld von Graecitas, Romanitas und lokalen Traditionen, Langenweissbach, Beir & Beran, 2006.

- PROEVA, Nade, « Les représentations du ‘cavalier thrace’ sur les monuments funéraires en Haute Macédoine », dans DELEV, Peter, STOYANOV, Totko, YANAKIEVA, Svetlana, POPOV, Hristo, BOZKOVA, Anelia, VASSILEVA, Maya, TZVETKOVA, Julia, DAMYANOV, Margarit, ILIEVA, Petya, EMILOV, Juliy (dir.), Ancient Thrace : Myth and Reality. The Proceedings of the Thirteenth International Congress of Thracology. Kazanlak, September 3-7, 2017, Sofia, St. Kliment Ohridski University Press, 2022, p. 271-281.

Image à la une : Plaque au « Cavalier thrace » volée au musée de Razgrad en 1996 (plateforme de vente en 2020, DAO D. Fellague) et trois sculptures d’Alexandre le Grand exposées au musée de l’IBO, de 2009 à 2016 (cavalier : cliché Bonhams, 28 nov. 2019, lot 113, DAO D. Fellague ; Alexandre Helios : Bonhams, 28 nov. 2019, lot 101, DAO D. Fellague ; Alexandre Helios Cosmocrator : Christie’s, 5 oct. 2000, lot 45, DAO D. Fellague).

Cet article est publié sous les conditions mentionnées dans notre clause de non-responsabilité / This article is published under the conditions expressed in our disclaimer.